深夜去lab养细菌,又一头撞见prof,第三次了,没想到我们都是夜行人,怪吓人的。回来时夜空起了朦朦胧胧一层雾,像是天降雪沙非常诡异。两排树叶子掉了个精光,树干显得格外精瘦,就这样把守着一条蜿蜒小道没入幽地,在昏黄的路灯下隔着水雾闪着湿润的光泽,再前面就什么也看不清了。在十字路口等红灯的时候出现了两个穿着黑色风衣的男人,一高一矮牵着手,小两口甜甜蜜蜜有说有笑。没想到一路同道,我只好老老实实跟在后头,看广阔的夜雾,雾下俩晃悠着的影子,还有迎面而袭的湿气,如同这个进入深眠的城市的鼻息。边走边听LP的 Mind across the universe,"o o o"的回响不禁让人yy盛大的极光。Night is falling down, soon there'll be no light. Mind across the universe. 我果然是狂想派。

为什么读车前子会想到徐桑榆同学,总结下来是这样的:扯谈,随意,风趣,文骚。徐,我真是太太太抬举你了。贴一篇《回忆金鱼》,我也就认识那两种,小时候都养过。至于他说的“龙肿”,听上去可怜巴巴的,我们家管那品叫“朝天红”。

车前子,男,原名顾盼。1963年春生于苏州, 1998年初在北京居住至今。二十世纪七十年代发表诗歌,二十世纪八十年代发表散文,出版有诗集《纸梯》《怀抱公鸡的素食者》《独角兽与香料》,散文随笔集《明月前身》《手艺的黄昏》《西来花选》《偏看见》《云头花朵》《江南话本》《缺一角的拼贴画》《水天堂》《鱼米书》《好吃》《中国后花园》《品园》《好花好天》等。中国作家协会会员,江苏作家协会理事。

回忆金鱼

东土城路上,常有一个卖金鱼的中年男人,歇着一辆板车,车上摆满了瓶瓶罐罐,瓶瓶罐罐里睡着金鱼。这些金鱼很少游动,睡着似的,偶尔挪挪尾巴,也只像我们在床上翻个身继续做梦,但绝没有我们的动静大,床板咯吱一响,棕榈叶飘摇。而瓶瓶罐罐里的水不会咯吱一响。有一次我听到杯子里的水咯吱一响,原来是杯子破了。这些金鱼的颜色一律鲜红。

一只瓶子里或者一只罐子里卖金鱼的中年男人一般只放两条金鱼。有时候一条金鱼孤独地睡着 ——很奇怪,瓶子或者罐子里只有一条金鱼的时候,这一条金鱼就似睡非睡,或许床太大的缘故,它好奇地从这头睡到那头,又从那头迅速地睡回来。金鱼的床是水,瓶子里罐子里的水。平生是水,一泓清水,我很满意。有时候三条金鱼睡在一只瓶子里——它们都睡不着了,桃园桃花未开,三兄弟无缘结义,还各自作着买卖;灵云不起,三国演义寻常事。

我小时候读《三国演义》,喜欢的人物是张飞,讨厌刘备。我还喜欢典韦,他力气大。我觉得吕布是个美男子,貂婵真爱他。佳人爱英雄比爱才子刺激,佳人爱英雄,热血配剑;佳人爱才子,砚台配墨,才子这一坨墨在那里磨啊磨,越磨越黑。咦,一眨眼,我怎么写到这里了。卖金鱼的中年男人操着河北口音,《三国演义》里河北人不少,卖金鱼的中年男人如果他遇到刘备,说不定就是关羽。关羽是山西人,不卖金鱼,做的是大买卖,卖煤。关羽脸上大有财运,汉末就有煤矿的话,关羽肯定安心在家做矿主,放放债,骑着毛驴上下班。

说到小时候,现在我对金鱼的学问还真没长进,可能退步了。我小时候颇可以辨别诸多金鱼品种,现在只认识两种。这两种金鱼个性突出,我认识它们等于不认识,因为谁都认识:一种金鱼脑袋扛着两团大眼袋,叫 “水泡”;一种金鱼浑身上下疙疙瘩瘩,叫“珍珠”。我颇为癞蛤蟆抱不平,癞蛤蟆也是浑身上下疙疙瘩瘩为什么大家就讨厌?而浑身上下同样疙疙瘩瘩的“珍珠”,大家为什么就喜欢?后来知道这世界上理所当然地会有西施,因为有了西施,也就理所当然地会有东施。但癞蛤蟆的疙疙瘩瘩却不是学来的。我还记得一种金鱼,大概叫“龙肿”,额头上肿出好大一块,走投无路四处碰壁的纪念,此刻想来倒接近老寿星的肖像。

有一次走了好长的路,去一户人家看蓝金鱼,据说这种蓝色的金鱼叫“蓝麒麟”,是日本人培育的品种。疲惫不堪地到了那户人家,那户人家突然变卦了,只给看品种平常的金鱼。“蓝麒麟”,死活不让看。我想也没什么稀罕的,无非是剪下一小块蓝天,泡在了玻璃缸里。

有过的,不想,就没有。想一想,没有也有。我想起叫“墨玉”的金鱼,通体漆黑,黑得活泼,一点不死板。白瓷大鱼缸清水灌满,就养一条“墨玉”,闲时轻叩缸边,“墨玉”游动起来,王羲之的《兰亭》也不过如此。而我的更养眼,它是日常生活里的法帖。还是没有。

有一个人妄想培育出透明金鱼,养在水里都看不见。这个人是我,在十一二岁的时候。

前几年看戏,看到很不错的刀马旦,身背粉色,线条收得紧,而火红的鳍与火红的尾巴却放松开来,游刃有余。

Wednesday, November 29, 2006

Tuesday, November 28, 2006

Gloomy Monday

Immensely discouraged.

To cut crap short, I'm way disappointed with myself why I can't dig deeper and think, although I haven't reached such inferiority complex before when presented with a piece of data. I'm at least competent enough to analyse the visible. And to be pointed out by my own prof how wrong and superficial it is to be satisfied with the given and not stretching myself to find out more is very discouraging. It's one of those times I start to wonder why I'm like that. First off, I don't bother to think. Secondly even if I think, all those stuff circle inside my mind before they are promptly vocalised to convince those I need to convince, and they'd mistake my dazed expression as if I'm completely puzzled.

I grumbled I didn't have breakfast and was madly hungry. Shrivani gave me a chocolate bar and Wanyi got me a cup of 2% milk from downstairs (jokingly, since the Blotto solution we use for Western blot is 5% milk, but this has nothing to do with lab materials) If there's one reason why I'm not disgusted by research yet or the inferiority complex it keeps feeding me, that has to be how caring they are. Thank you and at the same time I felt I've let those down, although there isn't much real association to start with. Wish I could think, think, think.

To cut crap short, I'm way disappointed with myself why I can't dig deeper and think, although I haven't reached such inferiority complex before when presented with a piece of data. I'm at least competent enough to analyse the visible. And to be pointed out by my own prof how wrong and superficial it is to be satisfied with the given and not stretching myself to find out more is very discouraging. It's one of those times I start to wonder why I'm like that. First off, I don't bother to think. Secondly even if I think, all those stuff circle inside my mind before they are promptly vocalised to convince those I need to convince, and they'd mistake my dazed expression as if I'm completely puzzled.

I grumbled I didn't have breakfast and was madly hungry. Shrivani gave me a chocolate bar and Wanyi got me a cup of 2% milk from downstairs (jokingly, since the Blotto solution we use for Western blot is 5% milk, but this has nothing to do with lab materials) If there's one reason why I'm not disgusted by research yet or the inferiority complex it keeps feeding me, that has to be how caring they are. Thank you and at the same time I felt I've let those down, although there isn't much real association to start with. Wish I could think, think, think.

笑话

现在小学语文太难了

一道题目要求把以下四句话用关联词连接:

1、张海迪姐姐瘫痪了;

2、张海迪姐姐顽强地学习;

3、张海迪姐姐学会了多门外语;

4、张海迪姐姐学会了针灸。

正确答案应该是:"张海迪姐姐虽然瘫痪了,但顽强地学习,不仅学会了多门外语,而且还学会了针灸。

结果有一个孩子写:虽然张海迪姐姐顽强地学会了针灸和多门外语,可她还是瘫痪了。

又发现N多更猛的孩子写道:

张海迪姐姐不但学会了外语,还学会了针灸,她那么顽强地学习,终于瘫痪了!

张海迪姐姐之所以瘫痪了,是因为顽强地学习,非但学会了多门外语,甚至学会了针灸

张海迪姐姐是那么顽强的学习,不但学会了多门外语和针灸,最后还学会了瘫痪

张海迪姐姐学会了多门外语,学会了针灸,又在顽强的学习瘫痪

张海迪姐姐通过顽强的学习学会了多门外语和针灸,结果照着一本外文版针灸书把自己扎瘫痪了

一道题目要求把以下四句话用关联词连接:

1、张海迪姐姐瘫痪了;

2、张海迪姐姐顽强地学习;

3、张海迪姐姐学会了多门外语;

4、张海迪姐姐学会了针灸。

正确答案应该是:"张海迪姐姐虽然瘫痪了,但顽强地学习,不仅学会了多门外语,而且还学会了针灸。

结果有一个孩子写:虽然张海迪姐姐顽强地学会了针灸和多门外语,可她还是瘫痪了。

又发现N多更猛的孩子写道:

张海迪姐姐不但学会了外语,还学会了针灸,她那么顽强地学习,终于瘫痪了!

张海迪姐姐之所以瘫痪了,是因为顽强地学习,非但学会了多门外语,甚至学会了针灸

张海迪姐姐是那么顽强的学习,不但学会了多门外语和针灸,最后还学会了瘫痪

张海迪姐姐学会了多门外语,学会了针灸,又在顽强的学习瘫痪

张海迪姐姐通过顽强的学习学会了多门外语和针灸,结果照着一本外文版针灸书把自己扎瘫痪了

日光之下,并无新事

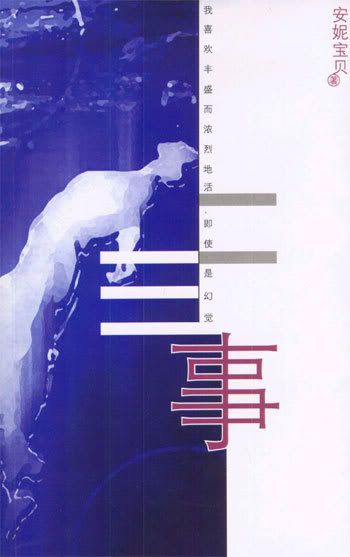

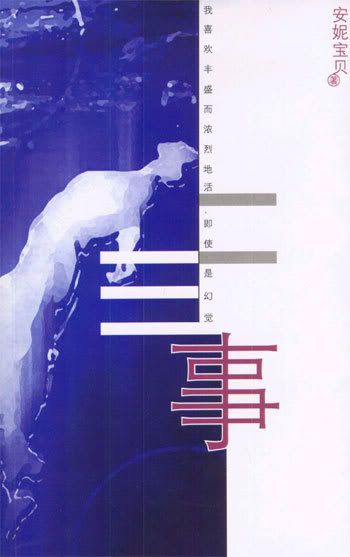

暑假留着的书终于读完了,虽然安妮的自省大多都很消极颓废,还是禁不住诱惑吸完了这口鸦片。有的时候觉得她的文字别扭的很,断句破句和不常见的词汇搭配起来读一愣一愣的,但对环境的描绘却又意外的精确。至于人的诸多瞬间感受,本是很难捕捉透的,她也能毫不吝啬的擒获,这点让人很佩服。虽然有很多感情曲折想来是为了巩固一种意象而设计,免不了有些做作。我怎么也想不通莲安和沿见有了孩子,就因为莲安是良生的“照妖镜”这安排也未免太过突兀。小说的结局还算明朗,带些万事皆空的慨然。日光之下,并无新事。无论经历如何曲折,人类的感情终究大同小异,这是我的理解。

昨晚昏昏沉沉睡了一小时,梦到莲安死前说过的一句话“希望她能替我再活一次”。读时潜伏着的悲哀在那一刻开始生效,醋一般开始弥漫。然后觉得,果然还是悲剧容易被人记住。

安妮宝贝 《二三事》摘抄

她问出心里疑惑已久的问题,你为什么要生我下来?

临微微一笑,现在我才知道我们彼此之间不可代替,也没有怜悯。有些事情慢慢的,慢慢的,就会变得不记得。莲安。你无需介意在心。她又说,过来,让我摸一下你。

这是第一次她这样要求她。 莲安走上前一步,感觉到母亲的手指非常冷,抚触到她的脸上,从额头慢慢往下滑。她的心里突然闪过一丝惊惧,就好像在公车上因为拥挤被陌生男人靠近了身体。对不洁的厌恶感。她迅速地后退,不再让临碰到。

------------

留在她记忆中的大海,是地球的一个缺口,有碎裂的隐喻。它不是想象中的深蓝,而是浑浊的灰紫与暗蓝交替。小旅馆的墙壁外面种着高大粗壮的栀子花,开得雪白,有碗口大,香气沉醉。深夜时分大雨中的海,海面上的潮声与雨点坠落的细微振动彼此融合,从远处一波又一波地席卷而来,仿佛是血液的声响。雨水从屋檐滴下来,打湿她的眼睛。

------------

夏天非常闷热,没有空调。电风扇使用也不频繁。人们利用蒲扇,冰块,穿堂风,凉席等一切天然的因素来使自己降温。在幽长阴凉的弄唐里午睡。青石板的缝隙里长出羊齿植物及小朵野花。穿堂风非常有力,贯穿到底,会听到呼啸的声音。有一股苔藓及尘土的气味。柔和清凉。让肌肤产生飞翔之感。

风仿佛使身边的现实产生开放性,无限延长,具备了一切可能。

------------

醉笑陪君三万场,不诉离伤。这句词是我年少时从一本书上所抄。也就十四五岁时。一见便觉惊喜,浑身无法动弹。无限眷恋,哀而不伤。当一个人在我们身边的时候,我们不会知晓与他分别的时地。就像我们在生的时候,亦不会知道死。

------------

所有的不舍都是因爱而生。若我们无爱,便会获得风清月朗。只是这无爱,总是要经历诸多磨难割舍,才会让情转薄转淡,直至寂静。

------------

温煦阳光晒得人略有些发懒,只觉心里洞明而平然。于是我便躺下来,脸枕着墓石,闻着这植物和泥土的味道,闭上眼睛。我知道我会睡过去。日光之下,并无新事。我的人生,倏忽过完了大半,不过是二三事,如同世间流转起伏的情缘意志,并无什么不同。 那亦不过都是旧事。

昨晚昏昏沉沉睡了一小时,梦到莲安死前说过的一句话“希望她能替我再活一次”。读时潜伏着的悲哀在那一刻开始生效,醋一般开始弥漫。然后觉得,果然还是悲剧容易被人记住。

安妮宝贝 《二三事》摘抄

她问出心里疑惑已久的问题,你为什么要生我下来?

临微微一笑,现在我才知道我们彼此之间不可代替,也没有怜悯。有些事情慢慢的,慢慢的,就会变得不记得。莲安。你无需介意在心。她又说,过来,让我摸一下你。

这是第一次她这样要求她。 莲安走上前一步,感觉到母亲的手指非常冷,抚触到她的脸上,从额头慢慢往下滑。她的心里突然闪过一丝惊惧,就好像在公车上因为拥挤被陌生男人靠近了身体。对不洁的厌恶感。她迅速地后退,不再让临碰到。

------------

留在她记忆中的大海,是地球的一个缺口,有碎裂的隐喻。它不是想象中的深蓝,而是浑浊的灰紫与暗蓝交替。小旅馆的墙壁外面种着高大粗壮的栀子花,开得雪白,有碗口大,香气沉醉。深夜时分大雨中的海,海面上的潮声与雨点坠落的细微振动彼此融合,从远处一波又一波地席卷而来,仿佛是血液的声响。雨水从屋檐滴下来,打湿她的眼睛。

------------

夏天非常闷热,没有空调。电风扇使用也不频繁。人们利用蒲扇,冰块,穿堂风,凉席等一切天然的因素来使自己降温。在幽长阴凉的弄唐里午睡。青石板的缝隙里长出羊齿植物及小朵野花。穿堂风非常有力,贯穿到底,会听到呼啸的声音。有一股苔藓及尘土的气味。柔和清凉。让肌肤产生飞翔之感。

风仿佛使身边的现实产生开放性,无限延长,具备了一切可能。

------------

醉笑陪君三万场,不诉离伤。这句词是我年少时从一本书上所抄。也就十四五岁时。一见便觉惊喜,浑身无法动弹。无限眷恋,哀而不伤。当一个人在我们身边的时候,我们不会知晓与他分别的时地。就像我们在生的时候,亦不会知道死。

------------

所有的不舍都是因爱而生。若我们无爱,便会获得风清月朗。只是这无爱,总是要经历诸多磨难割舍,才会让情转薄转淡,直至寂静。

------------

温煦阳光晒得人略有些发懒,只觉心里洞明而平然。于是我便躺下来,脸枕着墓石,闻着这植物和泥土的味道,闭上眼睛。我知道我会睡过去。日光之下,并无新事。我的人生,倏忽过完了大半,不过是二三事,如同世间流转起伏的情缘意志,并无什么不同。 那亦不过都是旧事。

Monday, November 27, 2006

[80,7]なかよし(好友)

顺便抄来献给桂子,看我还能坚持多久。“密着感”的下一步,也许是轻蔑。Hang on.

[80,7]なかよし(好友)

AZUKI NANA

離れて暮らす新鮮さよりも

あきあきしちゃう密着感

比起分开生活的新鲜感

是令人腻味的亲密度

Revin评析:

~词解部分~

あきあき:令人腻烦的意思,在诗里主要是用来形容某种“熟悉到了令人觉得无聊”的程度。鉴于这个解释似乎太长了点……为了不至于破坏小七这首短诗的基本形式,最后俺采取了“腻味”这个有点怪异的词来表达。一方面,它不会给人带来太大的负面情绪感受(因为题目);另一方面,这也基本可以表达出那种“甜蜜和无聊的共存状态”= =那么……大概以后修改的时候还会有更好的主意的。现在就委屈大家暂且看下去好了(爆)

那么,究竟如何才算是真正的“好友”呢?

也许正如小七所写:宁可放弃这份赖以保持自我的新鲜感,即使对彼此的事情已经熟悉到厌倦的程度、即使感到无聊……即使是这样,也想要一直在一起的人吧。

[80,7]なかよし(好友)

AZUKI NANA

離れて暮らす新鮮さよりも

あきあきしちゃう密着感

比起分开生活的新鲜感

是令人腻味的亲密度

Revin评析:

~词解部分~

あきあき:令人腻烦的意思,在诗里主要是用来形容某种“熟悉到了令人觉得无聊”的程度。鉴于这个解释似乎太长了点……为了不至于破坏小七这首短诗的基本形式,最后俺采取了“腻味”这个有点怪异的词来表达。一方面,它不会给人带来太大的负面情绪感受(因为题目);另一方面,这也基本可以表达出那种“甜蜜和无聊的共存状态”= =那么……大概以后修改的时候还会有更好的主意的。现在就委屈大家暂且看下去好了(爆)

那么,究竟如何才算是真正的“好友”呢?

也许正如小七所写:宁可放弃这份赖以保持自我的新鲜感,即使对彼此的事情已经熟悉到厌倦的程度、即使感到无聊……即使是这样,也想要一直在一起的人吧。

Sunday, November 26, 2006

[ZT]翁达杰

竟然有翁达杰吧,百度吧泛滥到无奇不有。(当然不是说翁达杰是珍奇物。。。)看到这篇很详细的分析,转贴来。

原文地址 >> http://post.baidu.com/f?kz=15945939

迈克尔·翁达杰和他的《英国病人》

作者:佚名转贴自:清华第一北大第二点击数:587

1996年囊获9项奥斯卡大奖的电影《英国病人》,早已蜚声影坛,成为世界经典名片,而它正是改编于加拿大作家迈克尔·翁达尔的同名小说...

迈克尔·翁达杰(Michael Ondaatje)一位出生于斯里兰卡的英语教师。一部《英国病人》让他一举摘得了英国小说的最高奖项———布克奖(1992)。要知道前加拿大作协主席、著名女作家玛格丽特·阿特伍德今年已是第四次入围,方才赢得桂冠。根据此书改编的电影《英国病人》(又名《英伦情人》),更是获得了1996年奥斯卡金像奖的9项大奖。从此,默默无闻的翁达杰成了焦点人物。

翁达杰主要作品及分析

迈克尔·翁达杰是一位以诗闻名的加拿大作家,但使他跻身国际知名作家行列的,还是那部获得布克奖的富有如梦似幻般魅力的小说《英国病人》。作为一位天才作家,他从70年代开始就形成了自己独特的声音。他主要涉猎两个领域:诗歌和小说,但他最大限度地对传统进行了反叛和颠覆,为文学的这两个领域都带来了鲜活的生机。在小说中,他打破了小说与其他文学体裁的阻隔,将诗歌、笔记、传记、医学档案、病史记录、新闻报道等融入小说里;更主要的是,他颠覆了小说创作的传统套路,呈现给读者的,乍一看是“非小说”。他的作品给图书分类带来了麻烦,有的机构只是粗略地将他的作品分成“散文”与“诗歌”两类;不同的文学史家将他的同一部作品分列于“回忆录”和“小说”门下。他享有“风格的熔炉”之誉。他是所谓的“跨文体”或“跨文本”写作的积极探索者和实践者。如此说来,他便成了一位后现代主义作家。然而,他的作品鲜活的个性和魅力及其所带来的阅读的愉悦,却是一般的所谓后现代主义作品望尘莫及的。

难怪有人在《纽约客》上对他给予了如此富有激情和认同感的评价:“他的每一本书里都充满了具有如此精妙、如此生动的章节,以至它们成了我们自身的一部分。他是这样一位作家,他的最出色的段落就在书页上方盘旋,然后飞入读者的心灵。”还有人说,它们甚至能够领着读者从现实中腾空而起,在幻想中飞翔。这也正好道出了翁达杰作品的魅力和风格特点。

翁达杰的作品,国内鲜有译介(当年无论是电影《英国病人》还是图书《英国病人》,都没能引发一场翁达杰热)。这不能不说是一种遗憾。译林出版社正陆续引进他的代表作,近期出版的《经过斯洛特·世代相传》是他的两部小说合集。《经过斯洛特》是关于一个传奇人物的想像的传记。十九、二十世纪之交,大约有两千个妓女、七十名职业赌棍、三十位钢琴乐师的新奥尔良斯托里维尔红灯区,只有一个人吹短号———查尔斯·“巴迪”·博尔登(1878—1931)。作为新奥尔良的爵士乐之王,博尔登于十九世纪中期创建了自己的乐队。

他白天在约琴夫理发店理发和收集花边新闻,夜晚以其独特的方式演奏爵士乐;他嗜酒成性,与两个女人有瓜葛,被死亡的恶梦所困扰,以致31岁时发疯。翁达杰从这些零零落落的事实中重构了这位爵士乐先锋和殉难者起伏跌宕、凄婉动人的一生。

《世代相传》是作者追述自己在故乡斯里兰卡成长过程的富有洞察力和幽默感的回忆录,是用小说的笔触对个体的人竭力挣脱自身文化藩篱约束的努力所做的叙述。诙谐机智的笔调记述了家族成员中一桩桩惊世骇俗的奇闻逸事,令读者在捧腹中深思人生中挥拂不去的沉重。

作品欣赏:《英国病人》

作家迈克尔·翁达杰以一种优美而抒情的笔调,营造出了一个在二次世界大战末期,已渐渐远离战争的弥漫着朦胧诗意的“心灵田园”。

生活在这如画“田园”中的四个人:战争中失去了父亲与“孩子”,已身心疲惫的年轻的加拿大女护士哈纳;在飞机中全身烧焦,遇贝都因人获救,终日躺在病床上追忆着沙漠与爱人,连姓名与身份都成为疑团的“英国病人”;机警、聪明,对英国人怀有某种“好感”,每天冒着生命危险与敌人武器制造者勾心斗角,解拆地雷与炸弹引信的锡克族工兵基普;战前的窃贼,战争中却因偷盗成为英雄,并为此付出双手拇指的代价,依靠整日吸毒而求得解脱的意大利人卡拉瓦焦。他们生活在如画的风景之中,却无法享受战争结束后渐渐到来的和平与安宁。

在他们看似平静的生活中,时时刻刻都在发生着一种情感的纠葛与冲突,哈纳对 “英国病人”的依恋,以及希望摆脱空虚与孤独而对基普产生的奇特方式的爱情;卡拉瓦焦以一种父亲的情感关心、爱护着哈纳,并希望她能摆脱对“英国病人”的情感而对这全身焦黑、垂死的人产生的怀疑;工兵基普对于哈纳的感情,以及在信仰破灭后,他对感情的抛弃……这一切的一切,便构成了这部作品情节发展的主线。

读完这篇故事,不难发现,四个人之间生活上、情感上的纠葛与冲突全来源于他们每个人自我身心的迷惘与彷徨。虽经战火洗劫,但依然美丽如画的圣吉洛拉莫别墅为他们提供了一个平静而安宁的场所。他们始终生活在对往事的回忆当中,希望能从思索中重新找回人生的方向。可是,他们最终失败了。除了基普在原子弹爆炸后,带着彻底粉碎的信仰,回到了家乡,回到了旧有文化的怀抱中,逃避开思想与情感的痛苦与折磨以外,作者都没能对其他人的生活给出一个归宿。

作品在思想主线上的主旋律是“迷惘”。这是由战争一手造成的 “迷惘”。流血千里,生灵涂炭的第二次世界大战是人类文明史上一次最大的暴力。它打碎了人类的信仰与宗教,和经历了几千年建立起来的行为准则。真与假、善与恶、美与丑……这些人道德大厦的最基本的基石都在这场空间的战争中动摇了、粉碎了。

当道德的大厦倒塌后,当信仰的天平失去指针后,像哈纳这些从战争暴力的漩涡中幸存下来的人,将要受着比战争本身还要沉痛的创痛。

《英国病人》是一部相当成功的小说,它不仅描绘了战争对于人们造成的道德与信仰的真实,同时,也对读者们的善恶习观念提出了质询, “英国病人” 为了爱情,为了爱人的生命而投靠德军;哈纳对待伤员们的冷漠态度,对那还未出生就已死去的孩子的感情;卡拉瓦焦在战争中看似为了正义,其实际上为了金钱而进行的偷窃;基普对于孤独的哈纳的抛弃……面对这一切,我们是同情,还是批判?如果我们是故事中的人物,我们如何处理在这安宁美丽的别墅里所发生的故事?

作家迈克尔·翁达杰通过这个优美的故事,深刻的体现了人在第二次世界大战中的迷惘与彷徨。但作者的深意还不仅于此,对于我们,二战似乎已是遥远的过去,但是实际上,世界仍没有从战争的废墟中重新建立起道德与信仰的大厦,而且随着战后世界经济以前所未有的速度的发展,高节奏的生活方式,物质化、功利化的行为运作,现代社会对人们在精神上与情感上的冲挤也达到了前所未有的程度。

现在,价值的迷失,心灵的异化,仍旧使我们生活在迷惘和恐惧的边缘。我们将如何摆脱历史的阴影,现实的羁绊,抵达自己心灵的田园?人类又该怎样重新建立起信仰和尊严?

后殖民主义文学越来越成为评论界关注的热点,出生于西印度群岛的诗人沃尔科特和以其小说游记著称的奈保尔,还有来自南非的作家戈迪默和库切,纷纷戴上了诺贝尔文学奖的桂冠,这让住在伦敦、巴黎或纽约的那些卡夫雷拉·因方特、米兰·昆德拉们感到羡慕和无奈。塞万提斯文学奖、耶路撒冷文学奖还有美国的普利策小说奖,他们都拿了,但是通往斯德哥尔摩之路已经被隔阻了若干年。

和英国后殖民文学三剑客奈保尔、拉什迪和石黑一雄相比起来,我更喜欢翁达杰和塞思。这或许是不难理解的,毕竟,宗教的纠纷使得《撒旦诗篇》和《午夜的孩子》一直未能完整地翻译过来,台湾那边倒是出版了译者佚名的《魔鬼诗篇》,翁达杰的《阿妮尔的幽灵》则被更名为《菩萨凝视的岛屿》,语言翻译得真叫别扭,我已经不愿再去相信这些藏头露尾别出心裁的译者了。好比最近上海的周克希先生就独立完成了《追忆似水年华》第一卷的翻译,据说还请王安忆做了文字的润色。这简直是对普鲁斯特的一种亵渎。

加拿大作家迈克尔·翁达杰原籍斯里兰卡,他的早期小说《经过斯洛特》以爵士乐明星、吹奏短号的查尔斯·巴迪·博尔登作为主人公,博尔登所生活的街区聚居了2000名妓女、70个职业赌棍和30个钢琴乐师。这位声名狼藉的短号手后来精神崩溃了。T·琼斯,一位民事行政司法长官,沿途乘坐火车和马车将博尔登送进了精神病院,从 1907年直到1931年,博尔登在这里静静地度过了余生。而他们路经的斯洛特(Slaughter)是博尔登在尘世驻留的最后一站地。值得一提的是, Slaughter一词还含有屠戮的意思,翁达杰似乎想暗示读者,是可怕的生活扼杀了博尔登的音乐才华。

小说采用了后现代作品常见的拼贴手法,并且不断地变换文体和叙述人称,其间夹杂着采访记录、人物档案、照片、歌谣等,博尔登的身世就在这些万花筒般摇曳多姿、支离破碎的文字中得以展示,他既是一位充满爱心的父亲,又对妻子诺拉在嫁给自己之前做过三年妓女的耻辱历史耿耿于怀。这位业余的爵士乐演奏家具有多重身份:心不在焉的理发师、四处收集死亡和色情新闻的《蟋蟀》月刊的出版人。博尔登为酒精、女人、音乐和死亡的梦魇日渐侵蚀,终于绷断了他的神经和艺术的琴弦。翁达杰的语言让人迷醉,他笔下的句子能够像针尖一样刺痛我们:“沉睡在童年的故事里,现在像支箭似的射进未来。人世间的一切只是一部冰块的历史。钻石必须热爱一路上经过的泥土,必须热爱泥土有过的瑕疵,因为钻石原本也是泥土。”

如果说翁达杰的小说如同离弦之箭和璀璨的钻石,那么,英国印度裔作家维克拉姆·塞思更接近于厚重的泥土,他的代表作《如意郎君》(1993)长达1400多页,堪称英语文学史上篇幅最为浩瀚的长篇小说。和拉什迪的犀利张扬相比,塞思更为朴实内敛,从他的作品里,我们见不到以宗教、政体和民族矛盾为主题背景的大题材,相反,家庭生活、旅行、成长和恋爱才是塞思所擅长讲述的故事内容。虽然塞思的许多的作品———例如《金色之门:诗体小说》和《来自天堂湖:新疆西藏之旅》———还没有翻译成中文,我们还是有幸地读到了塞思的近作《琴侣》(AnEqualMusic,1999)。中译本的印数只有区区 3000本,而且还是三人合译,如果不是冲着维克拉姆·塞思的大名,很多读者可能会将它与《狂恋大提琴》等通俗的外国小说混为一谈。

阅读《琴侣》,只要拥有对待《经过斯洛特》的一半耐心,就可以顺畅地读完它了。塞思以一种抒情的忆旧文字打开了往事的天空。小提琴演奏家迈克尔·霍姆有一位比他小16岁的法国女友维尔日妮,迈克尔在教她练琴时常常浮想起初恋情人朱莉娅,他在初冬的维也纳邂逅的钢琴家。分别多年后,迈克尔在乘公共汽车时又见到了朱莉娅,而她已经成为了汉森太太和男孩卢克的母亲。更为不幸的是,朱莉娅在写给迈克尔的信笺里谈道,她正逐渐地丧失听力,每天都生活在恐惧和绝望之中, “我们的爱能用什么完整的形式表达?”迈克尔恳请朱莉娅重新做他的音乐伴侣,他们一起排演《鳟鱼五重奏》,一起外出旅行。然而,时间的隔膜、因爱而生的误解以及家庭的牵绊使得这对重逢的琴侣最终分手。

“一半甜蜜,一半恶毒,我形骸放浪,形销骨立。”迈克尔在这种旧情死灰的煎熬中挣扎沉沦,小说的结尾尤其忧伤感人,迈克尔乘火车返回伦敦,只为了去音乐厅听一场朱莉娅的钢琴演奏。在这个雨天的夜晚,丧失了倾听的朱莉娅在观众席上匆匆搜寻着 “我”的身影,而我悄然离开了她还有她的丈夫儿子,在这个雨夜里游走于漆黑的街道和公园的湖边。“生命中的每一天都听听这样的天籁,就是极大的福祉啊!” 毫无疑问,作为翁达杰和塞思的读者有福了,当寂寞的心灵和激荡的琴弦相碰撞时,天籁就会再次响起。

-----------------

加拿大文学奖得主翁达杰决不媚俗

---读加拿大文学奖得主翁达杰小说

张永义

日前揭晓的加拿大最高文学奖———吉勒奖,授予了著名作家迈克尔·翁达杰,这位以长篇小说《英国病人》蜚声世界文坛的英语教师,今年又使得自己的威望如日中天。

从照片上打量,加拿大小说家迈克尔·翁达杰很酷很酷,一部《英国病人》让这位出生于斯里兰卡的英语教师一举摘得了英国小说的最高奖项———布克奖(1992)。要知道前加拿大作协主席、著名女作家玛格丽特·阿特伍德今年已是第四次入围,方才赢得桂冠。因此专家们认为翁达杰太幸运啦,根据此书改编的电影又名《英伦情人》,更是获得了1996年奥斯卡金像奖的9项大奖。从此,默默无闻的翁达杰成了焦点人物。

其实,翁达杰的小说并不那么通俗,就譬如《英国病人》这本书吧,我的一位朋友读掉了200页,还没有发现可以吸引他的爱情故事,于是伤心地破口大骂。这不能怨我哥们,翁达杰带给了我们一个暧昧的氛围,间谍、工兵、坠机的伤员和别墅里的护士,3个大男人和一个漂亮妞朝夕共处,能不让人想歪了吗?但是翁达杰对于语言的精雕细琢、对于修辞典籍的迷恋似乎又像是在考验读者的耐性,他是那种决不肯媚俗的作家,也不是可以随随便便就把读者逗乐的作家,他甚至不轻易放过任何一处细节的描绘。

很多读者都熟知翁达杰喜欢写家史、酗酒和死亡,例如《经过斯洛特》和《世代相传》,但是真正能够用心读完这两本小说的,又有几人呢?说实在的,翁达杰的某种晦涩的叙事风格已经胜过了富恩特斯(墨西哥作家)、艾柯等后现代派的小说大师。另外,翁达杰也从不回避性描写,他竭力要把肉欲和情欲分离开来,他追求了纯净和空灵。“哈纳此时正在享受这样一门温柔的艺术,他的指甲划过她身上成千上万的细胞。在他的帐篷里,在1945年,他们的贞洁在一个山镇相遇。”如此美妙的语句,从前我还只在博尔赫斯(阿根廷诗人、小说家)的《乌尔里卡》、三岛由纪夫的《潮骚》那儿读过。

梦醒时分,我反复放映影碟《英伦情人》中的几个镜头,有一处画面记忆得特别深刻。当比诺什扮演的故事女主角汉娜(小说里翻译成哈纳,反倒不如叫汉娜有味道)从浴缸里走出来,我简直惊呆了。假如我是朱自清先生,便会感慨“那醉人的绿呀”,真想掬你入口,便是吻着你了;假如我是“南极人”,就会像徐帆那样傻乎乎地问葛优,穿这么少,你不冷吗?假如我他妈的谁也不是,就只能借用另一位来自枫叶之国的女作家安妮·麦珂尔丝的比喻:“她向我靠近,芬芳,沉重,静如碗中的苹果。”

或许,文学也正是这样一只充满了期待的欲望的金苹果,那么,迈克尔·翁达杰的小说,无疑具有一种永恒的诱惑。

《青年参考》

拿一本新书穿过闹市

满街都是商品、商品。新起的商厦。满当当的货柜(香水、服装、皮具……)。熙熙攘攘的人群。在这时,一个书店出现,就像是一个绿洲出现。

在南京路上的新世界商厦,几年前,楼上,我看到一间小小的书店。太窄了,它只能沿墙壁放一圈书柜,当中再放一条书柜。书从下而上,摞着,叠着,平放着。我看到黑大春的诗集,西川的诗集,很少的印数,一般卖书人避之不及的,这儿就有。这儿的书店老板是文学爱好者吗?或者,一位诗人?

书堆使我晕眩。我来不及地翻看,像一只老鼠掉到一个米缸里。相似的老鼠还有很多,在我周围,很安静。我挑出林白的散文集《丝绸和岁月》,翟永明的随笔集《纸上建筑》,我知道她们特别的想像力和感觉一定不会让我失望。在这座商厦林立的城市,这么多商品的包围中,我几乎就要把仅存的一点点想像力和感觉丧失掉了。我买下它们,薄薄小小的两册,拿在手上很轻,但我还是立刻感到自己富有了一点。

我带着它们离开喧闹的商厦,穿过马路,去坐对面的地铁回家。在地铁站台,地铁车厢,我忍不住又翻看它们。好个林白,她要学董存瑞炸碉堡的样子,把炸药放在化妆包里偷偷带去展厅,去炸掉把罗丹的《思》!她可真敢想啊,她就这么来为受伤害的卡米尔·克洛岱尔复仇。她用文字种植的水稻,也在我眼前一排排铺开,“像小姑娘一样紧紧挨在一起,站立在一汪南方的水中”,碧绿,俊逸,苗条,是和人的肌肤直接相触的事物,而不仅仅是商品,经过了层层包装,本色全失。

在某些时候、某些地方,我会感到厌烦,气闷。这或许是我个人的问题,不关这座城市的事。书总是在这时拯救我,正如在急驶的闷在地下的地铁车厢里,一本新书里的某个句子,会像一缕来自天空的清风,突然一下子,拂向我。

在徐家汇的新路达还是一座百货商厦,而不是一个大卖场的时候,一个雨天,我去它楼上的书店买书。更确切一点是去找书。“《安吉拉的骨灰》有吗?”朋友介绍说这本书不错。没有。“那——《法兰西遗嘱》有吗?”另一个朋友向我郑重推荐了这本书。没有。“那,《英国病人》?《卑微的神灵》?”我终于从售书小姐的表情中看到自己的不对劲儿了,她一边回答一边后退,仿佛我是个不祥的人,专找一些“不吉利”的书买。我是吗?我只是深刻地感到了自己的荒谬:在这红尘滚滚一心赚大钱重口彩的地方,怎会有人去进这些听上去冷如隔世的有关生死的书?

我后来在上海影城买到了《卑微的神灵》——在美国大片《泰坦尼克号》的海报底下。在上海书城买到了《法兰西遗嘱》。果然好。在地铁陕西南路站的季风书园,我更是买到一大批好书:安妮·麦珂尔斯的《飘泊手记》,卡罗尔·西尔兹的《斯通家族札记》,迈克尔·翁达杰的《经过斯洛特/世代相传》,夏尔布里昂的《墓中回忆录》(这又是一个“不吉”的书名)……它们都不是在这家书店的新书展台上被我找到,更不是在正门口摞成堆的畅销书里找到,而是在偏僻一点的书橱里,靠着墙,底下两格,需要弯下腰去找。这给了我更多的乐趣,就像是我“淘”来的。我感激进了这些书的人,他仿佛知道这些书会有人注意,随便放在哪里都有人去看,或者,根本就是他自己喜欢才进的……

我后来就几乎只去季风书园了。我信任它。它总是有我最想看到的书。它的分类,布局,响得适度的西洋古典背景音乐,踩上去发出轻响的木头地板,它那条可以坐下来看书、等人、倾谈的飘出咖啡香的幽暗走廊,都让我生出好感。它的经营者一定爱音乐,懂文学,不慌不忙,对书和知识有热忱之爱。我甚至注意到它从来不进那种做得粗糙而选题、文字又蹩脚的书。那么,老板是个唯美主义者也是无疑的了。

在季风书园的上方,淮海路的商家在维持这条路的优雅的同时,正在把生意做得越来越热火朝天。在季风书园的下面,行人匆匆,一列列地铁呼啸而去。这一刻,总是有些微的恍惚和安慰袭来。我就这样拿着书穿过闹市或闹市的腹部,回家。

如果视觉美感和文字艺术是横跨电影和小说两个难以兼得的创作天赋,享誉当代文坛的移民作家翁达杰(Michael Ondaatje)不仅兼而有之,而且能够通过诗性直觉和叙事节奏的变化交揉,达到一种具有个人独特风格的境界。他的作品以令人晕眩般的技巧,综合了爵士旋律、蒙太奇效果、景观美学和优美文字。他的作品类型则横跨了传记、诗、散文、小说、电影、文学批评等等,以一种无人可以取代的「多文化/跨种族」写作视角,运用一种文化杂汇的微妙组合,打破了传统英语文学僵化的写作方式,写出了被社会遗忘、没有人愿意为他们书写的「人民历史故事」(stories f people's history)。

麦克?翁达杰1943年9月12日生於斯里兰卡的可伦坡,具有印度、荷兰、英国三重血统。文化血统的混杂性始终是他文学创作的主轴和动力。由於父亲长期酗酒,年仅3岁时父母就离异。11岁时跟随母亲前往英国,在伦敦念完中学。1962年移居加拿大, 1967年获得皇后大学(Queen's University)文学硕士,此後定居於多伦多。1971年起担任多伦多约克大学(York University)格兰登学院(Glendon College)英语系教授,并与妻子琳达.史伯丁(Linda Spalding)共同主持「文学杂志」(Literary Magazine)的编辑工作。

翁达杰以诗人起家,早期著品包括被称为「超现实主义现代诗」代表作的《优雅怪物》(The Dainty Monster, 1967)、《七个脚趾的人》(The Man with Seven Toes)。1970年代翁达杰的创作开始出现自创风格,有《比利小子作品集》(The Collected Works of Billy the Kid, 1970),获加拿大总督奖;长篇小说《戮後馀生》(Coming Through Slaughter, 1976),描写早期美国新奥尔良爵士歌王巴迪.博顿(Buddy Bolden)丰富多采的生平故事。

1980年代翁达杰进入创作高峰,分别发表了虚构性自传体回忆录《追忆家史》(Running in the Family, 1982),诗集《世俗之爱》(Secular Love, 1984),长篇小说《狮皮之下》(In the Skin of Lion, 1987),描写早期多伦多移民劳工的血泪生活以及他们才是加拿大历史的真正创建者,两部说被视为当代重要的後殖民小说代表作。1992年发表著名小说《英国病人》(English Patient)之後,翁达杰还发表了一部生活情诗选集《肉桂舞娘》(The Cinnamon Peeler: Selected Poems, 1997),其中「献给一个伤心的女儿」(To a Sad Daughter)一首,是一篇感人至深的佳作。另有诗集《手记》(Handwriting: Poems, 1998)以及战争记录小说《阿妮的魅影》(Anil's Ghost, 2000),描写一位出生斯里兰卡後出国深造的人类学家阿妮.德瑞莎(Anil Tissera),奉国际人权组织返国调查战争罪行的曲折故事。

翁达杰最为脍炙人口的作品是1992年发表的长篇小说《英国病人》,小说获得了该年度英国的布克奖(Booker Prize),经改编拍摄而成的电影(中译为《英伦情人》——但大幅倒转了英国情妇凯萨琳和哈娜的剧情份量)亦获得1997年奥斯卡9项大奖。这是一部集诗性文体、空间美学、人性弱点、死亡爱情、战争历险和一种圣徒主义之生命哲理於一体的小说,不仅媲美《阿拉伯的劳伦斯》、《乱世佳人》、《齐瓦哥医生》等宏伟巨著,亦堪称20世纪最优秀的小说之一。小说的精巧与深遂,迷幻般的意象和浓郁的抒情魅力,诸如无垠的沙漠、湛蓝的天空、神秘的夜晚、暧昧的谍报工作、阴森的岩洞、战争的惨烈、炙热的爱情、内心的骚动、道德的挣扎、精神的救赎等等,这部连作者都为之落泪而写下的作品,会使细心的读者不会只把小说读过一遍,即使多年以後,小说的情景依然盘据在心。

和法国哲学家沙特(Jean-Paul Sartre)庆幸年幼丧父因而得以渡过自由童年完全不同,年仅3岁就失去父亲的翁达杰,对他酗酒失性最终导致家离子散的父亲,有著很深的同情和追爱。由於年幼就远离了父亲,「父亲之缺」(the absence of Father)始终是翁达杰记忆中永远的伤口。在他的许多小说中,一种对亲人之缺、身份之缺,再到「存在之缺」的怀想和眷念,一种努力疗补伤口、整全缺憾的意识,始终内含在他的主题想像和叙事情感之中。

生命因情感而丰腴,也因情感而伤痛。历史的错误虽然无法扭转,但个人的超脱依然值得努力。小说描写发生在二战末期义大利北部一处充当战时医院的废弃修道院裏的故事,四个主要人物,都是殖民主义扩张和帝国主义战争下的受害者。一位是加拿大籍护士哈娜(Hana),一位是战时担任间谍的残废小偷卡拉瓦吉欧(Caravaggio),一位是战时担任扫雷任务的印度锡克教徒基普(Kip),以及一位受到严重烧伤、来历不明的「英国病人」奥尔马西伯爵(Count Almasy)。

四位来自不同国籍、不同民族与文化背景的人物,因一场战争而汇聚在荒山的废墟中。哈娜的生父、继父与生母皆为了建设英国殖民地而受伤致死;卡拉瓦吉欧为了英国谍报工作而被德军截断双手;基普则是一个心地善良但内心极度痛恨英国殖民主义的智性人物。尽管改编电影基於商业考量,将故事改塑为一场婚外情欲的内心挣扎和毁灭性後果,但小说却紧叩著殖民主义和战争暴力下的精神创伤(mental trauma),试图通过一种跨民族、跨文化、跨历史的「超越性理解」,寻求「灵魂之伤」和「生命之缺」的治疗与救赎。

小说不像电影将故事窄化为一场浪漫的爱情悲剧,尽管小说中并行著两条爱情主线,但主题不是渲染「情欲之爱」,而是追寻「圣徒之贞」:一种不是轻易占有,而是超越理解、勇於追寻的崇高至性。

「英国病人」其实根本不是英国人,而是来自匈牙利一名生性浪漫、热爱自然的地理绘图专家,他热爱古迹文物,热爱旅行探险,是一个兼具讽世主义和乐观本性的艺术科学家。在一场寻找沙漠绿州的绘图旅行中,奥尔马西爱上了有夫之妇凯萨琳(Catherine Clifton)。但两人的恋情被凯萨琳之夫杰弗瑞(Geoffrey Clifton)发现,在妒火中烧之下,杰弗瑞竟架机冲撞正在沙漠中的这对恋人,杰弗瑞坠机而亡,凯萨琳受到重伤。在小说中,奥尔马西实际上是奉德国隆美尔将军之命穿越沙漠进入开罗,他实际上是一个为德国效命的间谍,英国的「叛国者」。但是在改编电影中,奥尔马西不得已出卖绘图情报给德军,换取一架飞机试图挽救洞穴中早已孤寂而死的情人,在载著情人飞离沙漠时遭到德军炮火击落,奥尔马西被烧成重伤,面目全非,最後被遣送到废弃修道院疗养。

在电影中,奥尔马西是一个多情而俊美的白人男子,深蓝的眼睛和忧郁的面容惹人怜爱。但是在小说中,由於严重的烧灼而使奥尔马西完全失去了「脸庞」,他没有表情,没有可辨视的五官轮廓,也没有可以牵动情绪起浮的颜面神经。尽管两手断肢的卡拉瓦吉欧不断刺探他的来历,但奥尔马西的身份——伯爵、情人、间谍、地理学家、独行者、冒险家、诗人等等,却始终飘忽不定,瞬间即逝。然而,翁达杰所关注的正是这种「飘忽的身份」,因为失去固定身分正是个体进行文化交融的前提,而不同种族的人都可以藉由这张「平板」而自由沟通。「无脸」其实是翁达杰用来表达自由与宽容的象徵。失去了美丽的脸,虽然不能再用表情来传达意志与情感,但却开始用心灵来对话。失脸,换得了超越种族差异和文化疏离的自由力量。

无脸的象徵使人联想到法国哲学家列维纳斯(Emmanuel Levinas, 1906-1995)对「存在」问题的阐释。列维纳斯用「脸」的概念来表达一种超越「自我主义」的存在性。脸,对於凝视者的自我而言是一种纯粹的外在性。「他人之脸」是绝对地显示於「自我之外」并抵制自我对其进行占有的一种客观性,他人之脸既不可占有,亦不可被对其凝视的自我所任意建构。因此,对他人之脸的凝视意味著对他者生存的承认,然而这种承认当然也建立在「我人之脸」同时被他者所凝视,也就是自我是通过他者之眼的凝视而获得自我的存在。我们虽然不能确定翁达杰是否熟悉列维纳斯的作品,但显然「无脸」的象徵是对列维纳斯「他者哲学」更进一步的深化。丧失了「我人之脸」的奥尔马西意味著失去一切纯粹的外在性,因而是一个凝视中虚无的他者。奥尔马西的存在已不可深究。小说从开始到结束,奥尔马西一直是个枯焦垂死之人,他只能依靠著对沙漠之梦和情人之爱的回忆,勉强保存他生命的最後一点馀气。他的一切存在已尽付於不可弥补的追忆之中,这虽然是无情的战争、他对英国的背叛、他对朋友之妻的越轨之爱所带来的後果,但也意味著作者试图通过奥尔马西的悲剧人生,通过一种「自我弃绝」以达到「明见他性」的深度吁求。小说末尾,奥尔马西捧著安娜美丽的脸颊,用他无法显示表情的脸,无声地传达衷心的感恩与欣慰,这一段「无脸的凝视」,无不令所有读者心灵抖颤、感伤至深!

同样不能像电影中把欲望简化为一种男女奔放的情欲,在小说中,欲望是作为生命的重生而存在於每一个人的内心深处。它显然不是占有或窃据,而是寻求自由的解放,寻求对他者的关怀,寻求灵魂伤口的治愈,寻求对民族中心与国家神话的弃绝,寻求在残酷的黑暗世界中留下一盏指引自己逃离的灯火。列维纳斯在「哲学与无限的观念」一文中指出:「欲望产生於在有限的世界中寻求无限的超越」。然而这种超越并不是个人的孤立或遁世,而是与「他者」(异客)的融合与共享,一种经由弃绝到超越的升华过程,尽管它是艰难的,也是痛苦的。翁达杰通过奥尔马西的遭遇,表达了对国家的憎恨和废除国的强烈愿望,表明了许多的灾难、冲突和死亡无不都是民族侵略的结果,表明了对民族主义全部毁灭性後果的诅咒和断绝。用列维纳斯的语言来说,殖民主义和帝国战争把「存在的他者」扭曲为「另外的存在」,一种在「帝国自我」统治下异质低等的另类存在。然而,表现在奥尔马西身上那种狂野、激情和虚幻,就是对这种帝国本体意识的反叛,一种试图挣脱国家神话之自我禁锢的超越性解放,它指向於追索他者的踪迹,迎向於自我与他者的亲近和对话。

小说中的奥尔马西,在沙漠中游历和研究,使他逐渐厌恶国家、国籍、种族、疆域等等概念所包含的压迫与束缚。壮阔的沙漠,雄伟的地理、浩瀚的蓝天,虽然是奥尔马西纵情放逐的世外桃园,但一场战争夺去了他一切的所爱,他发觉自己就像洞穴中「石刻的游泳者」,状似悠闲却永远游不出坚硬的石璧。这位躺在病榻中的「英国病人」和哈娜之间,有过几次深刻的对话,奥尔马西如数家珍地向哈娜述说众多的文学人物、艺术作品、旅行轶事、历险犯难,乃至徜佯在虚构的历史想象中,但就是从来不提到自己,反倒是哈娜从奥尔马西的沙漠日记中认识了这位「英国病人」的内心世界,这是全书中至为关键并且对哈娜至为重要的生命转折过程,因为此刻垂死的病人已成了哈娜救赎的圣徒。小说中四个异国之客,都是通过进入他者的境遇而寻得自我超越的出口,通过进入和参享他者失落的世界,找到了自我救赎的道路。

在斑剥破旧的修道院裏,在孤独而苍凉的夜裏,不时可以听到「英国病人」阵阵痛苦的伸吟,断断续续的哀叹。长夜将近,黎明已远,这个英国病人已在等待死神对他永恒寂静的引领。奥尔马西虽然逃出德军的魔掌而免於战俘的命运,但仍然沦为自己的「精神人质」(mental hostage)。然而,从列维纳斯的哲学思想来看,精神人质的概念不是指一种遭到绑架而失去自由的状态,而是指这个「英国病人」已转化为由於「父亲之缺」同样也是自己精神人质的哈娜的「替代主体」(substitutive subject),使哈娜得以通过付出无私无悔的照料,通过对一个「残缺他者」的责任承担,获得了修复其父亲之缺的内在整全,找到了弥补哈娜自身生命之缺的救赎之道。同样的,两个处於生命之缺的病人,通过互为人质下之主体替代的升华历程,得到了各自超越性的安息。

哈娜来到这个废弃修道院时年仅20岁,但已对战争的残酷和死亡的伤痛毫不陌生。父亲在战争中死於异国,战争夺去了她的爱人,也夺走了她腹中的胎儿。小说中描写在协助基普拆除一枚地雷之後,哈娜坦承这是出自她对死亡的「主动追求」。小说中在描写哈娜的一个段落中写道:「她认为自己从伤兵身上取出的弹壳多达一吨;他们(伤兵)爱上了我,然後不到一小时的光景就无声的死去」。为了弥补失去父亲的缺憾,照料英国病人成为她唯一的安慰,一种绝望中的救赎。然而就在执意单独留下照料「英国病人」之後,哈娜重新获得了自我超越的勇气,她决心不再为任何伟大的目标效力,她满怀热情地在荒废的园子裏栽培种花,在月下作画,用音乐、美酒、蜗牛壳上点烛光来为祝贺自己的生日。

卡拉瓦吉欧是哈娜父亲生前的友人,来到废墟时已是个两手伤残、染上玛啡毒瘾、面容憔悴且万念俱灰的枯朽之徒。他虽然被视为战争英雄,但却毫不掩识自己小偷的身份。他告诉哈娜自己只是一个窃贼而不是英雄,「只是英国以官方的名义利用了我的一技之长」。残酷的战争使卡拉瓦吉欧体悟到,偷窃只是一种游戏,帝国主义才是真正的偷窃。这位游戏人间的小偷,聪明绝顶的间谍,愤世疾俗的反战者,落漠寡欢的瘾君子,在故事的末尾重施故技,他攀附一条绳索试图潜入另一栋别墅,就在悬挂半空之时,他看见了脚下的峡谷像是一条「深长的伤痕」,突来的一场大雨不仅淋湿了他,也终止了他的偷窃游戏。绳索的悬挂象徵了卡拉瓦吉欧摇摆在崇高与卑微之间,雨中的顿悟,意味著他超越了自己行窃作乐的本质。

电影中大量缩减了锡克教徒扫雷工兵基普的份量,这不禁让人察觉到西方商业主义电影如何「剪除」了小说的政治成份,以及淡化了小说中真正敏感尖刺但可能令西方观众尴尬不安的部分。

基普的哥哥是一个坚决的反殖民主义革命者,他有著和他哥哥一样的愤怒与情绪,帝国主义战争使基普习惯了用步枪的「准星」来看待他人,乃至於他会用「瞄准」的方式来看视教堂顶上的圣母像。他经常懊悔为何像他这种殖民地人民,老是轻易相信殖民者的谎言而一再受骗。当1945年一颗原子弹落在日本广岛时,基普愤怒的说道:「他们绝不会把原子弹丢到白人国家裏。」

然而,遇见哈娜,进而与哈娜坠入情网,是基普自我超越的重大转折点。一场「圣徒式的精神恋爱」,一场跨越种族、肤色、国籍、信仰的乱世之爱,使基普超越了反殖民主义狭隘的怨恨,尽管种族隔阂最终还是拆散了这对战地恋人;尽管一种唯恐遭受愚弄、对天主教(异教)和西方文明半信半疑的态度,始终是他低调处世、谨慎自保的态度。

从这位实际上在小说中占有关键角色的「锡克圣者」的分析,可以看出作者翁达杰温婉而不失准确的反殖民主义态度。一方面,小说本身表明所有悲剧都起源於「地图绘制」,这不是「英国病人」一场心旷神怡的沙漠之旅,而是殖民主义侵略的前置作业和外延行动。翁达杰表明他「期待一个没有地图的地球」,这意味著期待殖民主义从此在地球上消失。

另一方面,基普作为一个锡克教印度人、殖民地二等参军者、皇家英军的科技英雄、肤色有别的高级情人,他既是殖民主义的参与者,又是殖民主义的受害者和见证人,他夹在两个世界又不隶属於其中一方,他既怀有对大英帝国的忠诚,又心存对殖民主义的仇恨,他既对扫雷队伍的英国长官怀有敬意,称他是「英国第一个绅士」,又对面目全非的「英国病人」抱持偏见。基普这种全身布满时而和谐时而冲突的跨文化困惑,实际上是翁达杰这位混血移民作家认同处境的写照。

然而,基普的自我超越同时也是翁达杰的自我超越,表现出翁达杰试图寻求一种更能跨越种族二元论、对错二分法的新和解意识。因为对殖民主义采取简单是非、一分为二、好坏自明的立场,虽然会给人一种「遽下判断的舒适感」,这将使人对历史灾难进行一种草率了断、匆匆结案的态度,结果却因搪塞有理而跳出对殖民主义深度的伦理质疑。

对基普而言,没有人可以指责他由於受到「哄骗」而无法预知殖民主义事後令人惊痛的後果,问题在於人们如何在一连串预警失败和洞察错误中得到醒觉,从中学习到什 叫「觉醒」且不再停止对历史错误的警惕。小说最後向後跳跃13年,基普与安娜各自返回所属的世界,只留下哈娜雍容高雅的姿态和基普脸上层层的皱纹,这意味著种族差异可以你死我活,也可以相安无事,它反映了翁达杰一种消除种族差异绝非易事、有待深思的批判态度。

《英国病人》大量使用动词和简句,使这部作品充满了力道与美感。故事的场景、视角、时空变幻不定,令人眼花撩乱。特别是作者善於运用简单而空旷的自然景观来透视人物内心复杂的深思,以记忆的无限延伸和梦中意象的跳跃闪烁来表达历史的无情和虚渺,表现出一种超现实的蒙奇效应。无论是意象经营、自然描写、文字运用和人物刻画,都充分表现出作者「诗性视觉」的艺术手法。

例如翁达杰通过对卡拉瓦吉欧的「手刑」来描写战争的残酷性:「他(卡拉瓦吉欧)将断指的双手捧在一起,像一个用血肉做成的碗,……这时电话响了,刽子手放下剃刀,轻轻说声对不起(不是向卡拉瓦吉欧道歉,而是说要去接电话),用他沾满卡拉瓦吉欧之血的手拿起话筒」;例如以「魔风」来描写沙漠的壮硕与无情:「阿拉伯农民拿著刀和风搏斗……,风,随意改变方向,它可以把一群马匹应声吹倒……。有一种神秘的风,它的名字已被酋长抹去,因为酋长的儿子死於风中,……有一个部落被邪恶的风给激怒了,於是向风宣战,摆开战斗队形,冲进风中杀敌,结果全部被风沙给埋葬了」;例如以几近「性饥渴」来描写水在沙漠中的珍贵性:「一个人爬上去,拾起掉在沙子上的精液……在沙漠裏人们只会崇拜『有水的东西』」;例如用男性粗旷的身体来描写沙漠中暴风雨的降临:「沙漠中的水就像情人的名字,令人喜爱。一个开罗女子绻缩著身体从床上爬起,她倾身向前,将自己伸出窗外,任凭雨水冲刷著她赤裸的胴体」。

在人物刻写方面,哈娜内心世界的描绘具有很高的难度,翁达杰是以哈娜对「英国病人」悲剧故事的入戏和感应,来表达她一种战争忧郁的情感。例如以「一页薄薄的脱页的圣经(意指微小的崇高性)」,来描写哈娜决心单独留下照顾「英国病人」那种烽火圣女的品格:「大卫王年纪老迈,虽然晚上睡觉时把棉被盖得很紧,但还是感到寒冷。臣仆们建议,不如给我主我王寻找一位处女,伺候王,奉养王,睡在王的怀抱中,好让我主我王得到温暖。这位童贞女洁白美貌,悉心陪伴王,但是王却从来没有与她亲近」。在这裏,翁达杰把哈娜拔高到与「圣经处女」相联系的地位。

整部小说,「火/欲望/死亡」是一条贯穿全局的「象徵链」(chain of symbol),「火—欲望」代表战争与侵略而与死亡欲望(本能)相关联,「欲望—火」代表爱情与欢愉而与死亡之火(坠机、扫雷)相关连,「火—死亡」代表绝望与丧生,它最残酷无情,但却与自我超越的欲望相联系。一种「死地後生」的东方哲理,导引著小说最终向一种印度智慧哲学缓缓回归。

《英国病人》作为一本哲理小说,藉由身份模糊和认同碎片化的悲剧过程,来表达从国族主义和身份自我(认同主体)的逃离,达到一种超越自我、跨进他者、异质互享的新人性模式。

在小说中,翁达杰一再重覆「虚实对比」的生命情境:冒险的背叛对应於安谧的聆听,帝国的烧掠对应於废墟的温情,感官的放纵对应於垂死前的悔悟,无限绵延的空间对应於深藏内敛的心体。奥尔马西背叛英国和他的朋友,哈娜却在即使下达撤退令後仍不忍丢弃这个「英国病(罪)人」,英德两国阴险狡诈的间谍作战,但是在断垣残璧的废墟中却有温暖的照料关怀,沙漠中恣意的纵情欢乐,却有安娜和基普之间圣徒式的灵性之爱,即使徜佯於广阔非洲大地,个人最终还是要面对内心存留的遗憾与内咎……

如果对时代与个人生命的诠释有一个最後的据点,结局可能非常困难又非常简单。尽管虚实无常、命运难捉,前者应是生命伤痛的因子,後者则是自由安祥的归宿。

■延伸阅读:

1. John Bolland,Michael Ondaatje's The English Patient: A Reader's Guide, Continuum, 2002

2. Winfried Siemerling,Discoveries of the Other, University of Toronto, 1994

3. Douglas Barbour, Michael Ondaatje, Twayne Publisher, 1993

4.「一轮月亮与六颗星星」(In the Skin of Lion),张琰译,台北:皇冠,1999

5.「菩萨凝视的岛屿」(Anil's Ghost),陈建铭译,台北:大块,2002

原文地址 >> http://post.baidu.com/f?kz=15945939

迈克尔·翁达杰和他的《英国病人》

作者:佚名转贴自:清华第一北大第二点击数:587

1996年囊获9项奥斯卡大奖的电影《英国病人》,早已蜚声影坛,成为世界经典名片,而它正是改编于加拿大作家迈克尔·翁达尔的同名小说...

迈克尔·翁达杰(Michael Ondaatje)一位出生于斯里兰卡的英语教师。一部《英国病人》让他一举摘得了英国小说的最高奖项———布克奖(1992)。要知道前加拿大作协主席、著名女作家玛格丽特·阿特伍德今年已是第四次入围,方才赢得桂冠。根据此书改编的电影《英国病人》(又名《英伦情人》),更是获得了1996年奥斯卡金像奖的9项大奖。从此,默默无闻的翁达杰成了焦点人物。

翁达杰主要作品及分析

迈克尔·翁达杰是一位以诗闻名的加拿大作家,但使他跻身国际知名作家行列的,还是那部获得布克奖的富有如梦似幻般魅力的小说《英国病人》。作为一位天才作家,他从70年代开始就形成了自己独特的声音。他主要涉猎两个领域:诗歌和小说,但他最大限度地对传统进行了反叛和颠覆,为文学的这两个领域都带来了鲜活的生机。在小说中,他打破了小说与其他文学体裁的阻隔,将诗歌、笔记、传记、医学档案、病史记录、新闻报道等融入小说里;更主要的是,他颠覆了小说创作的传统套路,呈现给读者的,乍一看是“非小说”。他的作品给图书分类带来了麻烦,有的机构只是粗略地将他的作品分成“散文”与“诗歌”两类;不同的文学史家将他的同一部作品分列于“回忆录”和“小说”门下。他享有“风格的熔炉”之誉。他是所谓的“跨文体”或“跨文本”写作的积极探索者和实践者。如此说来,他便成了一位后现代主义作家。然而,他的作品鲜活的个性和魅力及其所带来的阅读的愉悦,却是一般的所谓后现代主义作品望尘莫及的。

难怪有人在《纽约客》上对他给予了如此富有激情和认同感的评价:“他的每一本书里都充满了具有如此精妙、如此生动的章节,以至它们成了我们自身的一部分。他是这样一位作家,他的最出色的段落就在书页上方盘旋,然后飞入读者的心灵。”还有人说,它们甚至能够领着读者从现实中腾空而起,在幻想中飞翔。这也正好道出了翁达杰作品的魅力和风格特点。

翁达杰的作品,国内鲜有译介(当年无论是电影《英国病人》还是图书《英国病人》,都没能引发一场翁达杰热)。这不能不说是一种遗憾。译林出版社正陆续引进他的代表作,近期出版的《经过斯洛特·世代相传》是他的两部小说合集。《经过斯洛特》是关于一个传奇人物的想像的传记。十九、二十世纪之交,大约有两千个妓女、七十名职业赌棍、三十位钢琴乐师的新奥尔良斯托里维尔红灯区,只有一个人吹短号———查尔斯·“巴迪”·博尔登(1878—1931)。作为新奥尔良的爵士乐之王,博尔登于十九世纪中期创建了自己的乐队。

他白天在约琴夫理发店理发和收集花边新闻,夜晚以其独特的方式演奏爵士乐;他嗜酒成性,与两个女人有瓜葛,被死亡的恶梦所困扰,以致31岁时发疯。翁达杰从这些零零落落的事实中重构了这位爵士乐先锋和殉难者起伏跌宕、凄婉动人的一生。

《世代相传》是作者追述自己在故乡斯里兰卡成长过程的富有洞察力和幽默感的回忆录,是用小说的笔触对个体的人竭力挣脱自身文化藩篱约束的努力所做的叙述。诙谐机智的笔调记述了家族成员中一桩桩惊世骇俗的奇闻逸事,令读者在捧腹中深思人生中挥拂不去的沉重。

作品欣赏:《英国病人》

作家迈克尔·翁达杰以一种优美而抒情的笔调,营造出了一个在二次世界大战末期,已渐渐远离战争的弥漫着朦胧诗意的“心灵田园”。

生活在这如画“田园”中的四个人:战争中失去了父亲与“孩子”,已身心疲惫的年轻的加拿大女护士哈纳;在飞机中全身烧焦,遇贝都因人获救,终日躺在病床上追忆着沙漠与爱人,连姓名与身份都成为疑团的“英国病人”;机警、聪明,对英国人怀有某种“好感”,每天冒着生命危险与敌人武器制造者勾心斗角,解拆地雷与炸弹引信的锡克族工兵基普;战前的窃贼,战争中却因偷盗成为英雄,并为此付出双手拇指的代价,依靠整日吸毒而求得解脱的意大利人卡拉瓦焦。他们生活在如画的风景之中,却无法享受战争结束后渐渐到来的和平与安宁。

在他们看似平静的生活中,时时刻刻都在发生着一种情感的纠葛与冲突,哈纳对 “英国病人”的依恋,以及希望摆脱空虚与孤独而对基普产生的奇特方式的爱情;卡拉瓦焦以一种父亲的情感关心、爱护着哈纳,并希望她能摆脱对“英国病人”的情感而对这全身焦黑、垂死的人产生的怀疑;工兵基普对于哈纳的感情,以及在信仰破灭后,他对感情的抛弃……这一切的一切,便构成了这部作品情节发展的主线。

读完这篇故事,不难发现,四个人之间生活上、情感上的纠葛与冲突全来源于他们每个人自我身心的迷惘与彷徨。虽经战火洗劫,但依然美丽如画的圣吉洛拉莫别墅为他们提供了一个平静而安宁的场所。他们始终生活在对往事的回忆当中,希望能从思索中重新找回人生的方向。可是,他们最终失败了。除了基普在原子弹爆炸后,带着彻底粉碎的信仰,回到了家乡,回到了旧有文化的怀抱中,逃避开思想与情感的痛苦与折磨以外,作者都没能对其他人的生活给出一个归宿。

作品在思想主线上的主旋律是“迷惘”。这是由战争一手造成的 “迷惘”。流血千里,生灵涂炭的第二次世界大战是人类文明史上一次最大的暴力。它打碎了人类的信仰与宗教,和经历了几千年建立起来的行为准则。真与假、善与恶、美与丑……这些人道德大厦的最基本的基石都在这场空间的战争中动摇了、粉碎了。

当道德的大厦倒塌后,当信仰的天平失去指针后,像哈纳这些从战争暴力的漩涡中幸存下来的人,将要受着比战争本身还要沉痛的创痛。

《英国病人》是一部相当成功的小说,它不仅描绘了战争对于人们造成的道德与信仰的真实,同时,也对读者们的善恶习观念提出了质询, “英国病人” 为了爱情,为了爱人的生命而投靠德军;哈纳对待伤员们的冷漠态度,对那还未出生就已死去的孩子的感情;卡拉瓦焦在战争中看似为了正义,其实际上为了金钱而进行的偷窃;基普对于孤独的哈纳的抛弃……面对这一切,我们是同情,还是批判?如果我们是故事中的人物,我们如何处理在这安宁美丽的别墅里所发生的故事?

作家迈克尔·翁达杰通过这个优美的故事,深刻的体现了人在第二次世界大战中的迷惘与彷徨。但作者的深意还不仅于此,对于我们,二战似乎已是遥远的过去,但是实际上,世界仍没有从战争的废墟中重新建立起道德与信仰的大厦,而且随着战后世界经济以前所未有的速度的发展,高节奏的生活方式,物质化、功利化的行为运作,现代社会对人们在精神上与情感上的冲挤也达到了前所未有的程度。

现在,价值的迷失,心灵的异化,仍旧使我们生活在迷惘和恐惧的边缘。我们将如何摆脱历史的阴影,现实的羁绊,抵达自己心灵的田园?人类又该怎样重新建立起信仰和尊严?

后殖民主义文学越来越成为评论界关注的热点,出生于西印度群岛的诗人沃尔科特和以其小说游记著称的奈保尔,还有来自南非的作家戈迪默和库切,纷纷戴上了诺贝尔文学奖的桂冠,这让住在伦敦、巴黎或纽约的那些卡夫雷拉·因方特、米兰·昆德拉们感到羡慕和无奈。塞万提斯文学奖、耶路撒冷文学奖还有美国的普利策小说奖,他们都拿了,但是通往斯德哥尔摩之路已经被隔阻了若干年。

和英国后殖民文学三剑客奈保尔、拉什迪和石黑一雄相比起来,我更喜欢翁达杰和塞思。这或许是不难理解的,毕竟,宗教的纠纷使得《撒旦诗篇》和《午夜的孩子》一直未能完整地翻译过来,台湾那边倒是出版了译者佚名的《魔鬼诗篇》,翁达杰的《阿妮尔的幽灵》则被更名为《菩萨凝视的岛屿》,语言翻译得真叫别扭,我已经不愿再去相信这些藏头露尾别出心裁的译者了。好比最近上海的周克希先生就独立完成了《追忆似水年华》第一卷的翻译,据说还请王安忆做了文字的润色。这简直是对普鲁斯特的一种亵渎。

加拿大作家迈克尔·翁达杰原籍斯里兰卡,他的早期小说《经过斯洛特》以爵士乐明星、吹奏短号的查尔斯·巴迪·博尔登作为主人公,博尔登所生活的街区聚居了2000名妓女、70个职业赌棍和30个钢琴乐师。这位声名狼藉的短号手后来精神崩溃了。T·琼斯,一位民事行政司法长官,沿途乘坐火车和马车将博尔登送进了精神病院,从 1907年直到1931年,博尔登在这里静静地度过了余生。而他们路经的斯洛特(Slaughter)是博尔登在尘世驻留的最后一站地。值得一提的是, Slaughter一词还含有屠戮的意思,翁达杰似乎想暗示读者,是可怕的生活扼杀了博尔登的音乐才华。

小说采用了后现代作品常见的拼贴手法,并且不断地变换文体和叙述人称,其间夹杂着采访记录、人物档案、照片、歌谣等,博尔登的身世就在这些万花筒般摇曳多姿、支离破碎的文字中得以展示,他既是一位充满爱心的父亲,又对妻子诺拉在嫁给自己之前做过三年妓女的耻辱历史耿耿于怀。这位业余的爵士乐演奏家具有多重身份:心不在焉的理发师、四处收集死亡和色情新闻的《蟋蟀》月刊的出版人。博尔登为酒精、女人、音乐和死亡的梦魇日渐侵蚀,终于绷断了他的神经和艺术的琴弦。翁达杰的语言让人迷醉,他笔下的句子能够像针尖一样刺痛我们:“沉睡在童年的故事里,现在像支箭似的射进未来。人世间的一切只是一部冰块的历史。钻石必须热爱一路上经过的泥土,必须热爱泥土有过的瑕疵,因为钻石原本也是泥土。”

如果说翁达杰的小说如同离弦之箭和璀璨的钻石,那么,英国印度裔作家维克拉姆·塞思更接近于厚重的泥土,他的代表作《如意郎君》(1993)长达1400多页,堪称英语文学史上篇幅最为浩瀚的长篇小说。和拉什迪的犀利张扬相比,塞思更为朴实内敛,从他的作品里,我们见不到以宗教、政体和民族矛盾为主题背景的大题材,相反,家庭生活、旅行、成长和恋爱才是塞思所擅长讲述的故事内容。虽然塞思的许多的作品———例如《金色之门:诗体小说》和《来自天堂湖:新疆西藏之旅》———还没有翻译成中文,我们还是有幸地读到了塞思的近作《琴侣》(AnEqualMusic,1999)。中译本的印数只有区区 3000本,而且还是三人合译,如果不是冲着维克拉姆·塞思的大名,很多读者可能会将它与《狂恋大提琴》等通俗的外国小说混为一谈。

阅读《琴侣》,只要拥有对待《经过斯洛特》的一半耐心,就可以顺畅地读完它了。塞思以一种抒情的忆旧文字打开了往事的天空。小提琴演奏家迈克尔·霍姆有一位比他小16岁的法国女友维尔日妮,迈克尔在教她练琴时常常浮想起初恋情人朱莉娅,他在初冬的维也纳邂逅的钢琴家。分别多年后,迈克尔在乘公共汽车时又见到了朱莉娅,而她已经成为了汉森太太和男孩卢克的母亲。更为不幸的是,朱莉娅在写给迈克尔的信笺里谈道,她正逐渐地丧失听力,每天都生活在恐惧和绝望之中, “我们的爱能用什么完整的形式表达?”迈克尔恳请朱莉娅重新做他的音乐伴侣,他们一起排演《鳟鱼五重奏》,一起外出旅行。然而,时间的隔膜、因爱而生的误解以及家庭的牵绊使得这对重逢的琴侣最终分手。

“一半甜蜜,一半恶毒,我形骸放浪,形销骨立。”迈克尔在这种旧情死灰的煎熬中挣扎沉沦,小说的结尾尤其忧伤感人,迈克尔乘火车返回伦敦,只为了去音乐厅听一场朱莉娅的钢琴演奏。在这个雨天的夜晚,丧失了倾听的朱莉娅在观众席上匆匆搜寻着 “我”的身影,而我悄然离开了她还有她的丈夫儿子,在这个雨夜里游走于漆黑的街道和公园的湖边。“生命中的每一天都听听这样的天籁,就是极大的福祉啊!” 毫无疑问,作为翁达杰和塞思的读者有福了,当寂寞的心灵和激荡的琴弦相碰撞时,天籁就会再次响起。

-----------------

加拿大文学奖得主翁达杰决不媚俗

---读加拿大文学奖得主翁达杰小说

张永义

日前揭晓的加拿大最高文学奖———吉勒奖,授予了著名作家迈克尔·翁达杰,这位以长篇小说《英国病人》蜚声世界文坛的英语教师,今年又使得自己的威望如日中天。

从照片上打量,加拿大小说家迈克尔·翁达杰很酷很酷,一部《英国病人》让这位出生于斯里兰卡的英语教师一举摘得了英国小说的最高奖项———布克奖(1992)。要知道前加拿大作协主席、著名女作家玛格丽特·阿特伍德今年已是第四次入围,方才赢得桂冠。因此专家们认为翁达杰太幸运啦,根据此书改编的电影又名《英伦情人》,更是获得了1996年奥斯卡金像奖的9项大奖。从此,默默无闻的翁达杰成了焦点人物。

其实,翁达杰的小说并不那么通俗,就譬如《英国病人》这本书吧,我的一位朋友读掉了200页,还没有发现可以吸引他的爱情故事,于是伤心地破口大骂。这不能怨我哥们,翁达杰带给了我们一个暧昧的氛围,间谍、工兵、坠机的伤员和别墅里的护士,3个大男人和一个漂亮妞朝夕共处,能不让人想歪了吗?但是翁达杰对于语言的精雕细琢、对于修辞典籍的迷恋似乎又像是在考验读者的耐性,他是那种决不肯媚俗的作家,也不是可以随随便便就把读者逗乐的作家,他甚至不轻易放过任何一处细节的描绘。

很多读者都熟知翁达杰喜欢写家史、酗酒和死亡,例如《经过斯洛特》和《世代相传》,但是真正能够用心读完这两本小说的,又有几人呢?说实在的,翁达杰的某种晦涩的叙事风格已经胜过了富恩特斯(墨西哥作家)、艾柯等后现代派的小说大师。另外,翁达杰也从不回避性描写,他竭力要把肉欲和情欲分离开来,他追求了纯净和空灵。“哈纳此时正在享受这样一门温柔的艺术,他的指甲划过她身上成千上万的细胞。在他的帐篷里,在1945年,他们的贞洁在一个山镇相遇。”如此美妙的语句,从前我还只在博尔赫斯(阿根廷诗人、小说家)的《乌尔里卡》、三岛由纪夫的《潮骚》那儿读过。

梦醒时分,我反复放映影碟《英伦情人》中的几个镜头,有一处画面记忆得特别深刻。当比诺什扮演的故事女主角汉娜(小说里翻译成哈纳,反倒不如叫汉娜有味道)从浴缸里走出来,我简直惊呆了。假如我是朱自清先生,便会感慨“那醉人的绿呀”,真想掬你入口,便是吻着你了;假如我是“南极人”,就会像徐帆那样傻乎乎地问葛优,穿这么少,你不冷吗?假如我他妈的谁也不是,就只能借用另一位来自枫叶之国的女作家安妮·麦珂尔丝的比喻:“她向我靠近,芬芳,沉重,静如碗中的苹果。”

或许,文学也正是这样一只充满了期待的欲望的金苹果,那么,迈克尔·翁达杰的小说,无疑具有一种永恒的诱惑。

《青年参考》

拿一本新书穿过闹市

满街都是商品、商品。新起的商厦。满当当的货柜(香水、服装、皮具……)。熙熙攘攘的人群。在这时,一个书店出现,就像是一个绿洲出现。

在南京路上的新世界商厦,几年前,楼上,我看到一间小小的书店。太窄了,它只能沿墙壁放一圈书柜,当中再放一条书柜。书从下而上,摞着,叠着,平放着。我看到黑大春的诗集,西川的诗集,很少的印数,一般卖书人避之不及的,这儿就有。这儿的书店老板是文学爱好者吗?或者,一位诗人?

书堆使我晕眩。我来不及地翻看,像一只老鼠掉到一个米缸里。相似的老鼠还有很多,在我周围,很安静。我挑出林白的散文集《丝绸和岁月》,翟永明的随笔集《纸上建筑》,我知道她们特别的想像力和感觉一定不会让我失望。在这座商厦林立的城市,这么多商品的包围中,我几乎就要把仅存的一点点想像力和感觉丧失掉了。我买下它们,薄薄小小的两册,拿在手上很轻,但我还是立刻感到自己富有了一点。

我带着它们离开喧闹的商厦,穿过马路,去坐对面的地铁回家。在地铁站台,地铁车厢,我忍不住又翻看它们。好个林白,她要学董存瑞炸碉堡的样子,把炸药放在化妆包里偷偷带去展厅,去炸掉把罗丹的《思》!她可真敢想啊,她就这么来为受伤害的卡米尔·克洛岱尔复仇。她用文字种植的水稻,也在我眼前一排排铺开,“像小姑娘一样紧紧挨在一起,站立在一汪南方的水中”,碧绿,俊逸,苗条,是和人的肌肤直接相触的事物,而不仅仅是商品,经过了层层包装,本色全失。

在某些时候、某些地方,我会感到厌烦,气闷。这或许是我个人的问题,不关这座城市的事。书总是在这时拯救我,正如在急驶的闷在地下的地铁车厢里,一本新书里的某个句子,会像一缕来自天空的清风,突然一下子,拂向我。

在徐家汇的新路达还是一座百货商厦,而不是一个大卖场的时候,一个雨天,我去它楼上的书店买书。更确切一点是去找书。“《安吉拉的骨灰》有吗?”朋友介绍说这本书不错。没有。“那——《法兰西遗嘱》有吗?”另一个朋友向我郑重推荐了这本书。没有。“那,《英国病人》?《卑微的神灵》?”我终于从售书小姐的表情中看到自己的不对劲儿了,她一边回答一边后退,仿佛我是个不祥的人,专找一些“不吉利”的书买。我是吗?我只是深刻地感到了自己的荒谬:在这红尘滚滚一心赚大钱重口彩的地方,怎会有人去进这些听上去冷如隔世的有关生死的书?

我后来在上海影城买到了《卑微的神灵》——在美国大片《泰坦尼克号》的海报底下。在上海书城买到了《法兰西遗嘱》。果然好。在地铁陕西南路站的季风书园,我更是买到一大批好书:安妮·麦珂尔斯的《飘泊手记》,卡罗尔·西尔兹的《斯通家族札记》,迈克尔·翁达杰的《经过斯洛特/世代相传》,夏尔布里昂的《墓中回忆录》(这又是一个“不吉”的书名)……它们都不是在这家书店的新书展台上被我找到,更不是在正门口摞成堆的畅销书里找到,而是在偏僻一点的书橱里,靠着墙,底下两格,需要弯下腰去找。这给了我更多的乐趣,就像是我“淘”来的。我感激进了这些书的人,他仿佛知道这些书会有人注意,随便放在哪里都有人去看,或者,根本就是他自己喜欢才进的……

我后来就几乎只去季风书园了。我信任它。它总是有我最想看到的书。它的分类,布局,响得适度的西洋古典背景音乐,踩上去发出轻响的木头地板,它那条可以坐下来看书、等人、倾谈的飘出咖啡香的幽暗走廊,都让我生出好感。它的经营者一定爱音乐,懂文学,不慌不忙,对书和知识有热忱之爱。我甚至注意到它从来不进那种做得粗糙而选题、文字又蹩脚的书。那么,老板是个唯美主义者也是无疑的了。

在季风书园的上方,淮海路的商家在维持这条路的优雅的同时,正在把生意做得越来越热火朝天。在季风书园的下面,行人匆匆,一列列地铁呼啸而去。这一刻,总是有些微的恍惚和安慰袭来。我就这样拿着书穿过闹市或闹市的腹部,回家。

如果视觉美感和文字艺术是横跨电影和小说两个难以兼得的创作天赋,享誉当代文坛的移民作家翁达杰(Michael Ondaatje)不仅兼而有之,而且能够通过诗性直觉和叙事节奏的变化交揉,达到一种具有个人独特风格的境界。他的作品以令人晕眩般的技巧,综合了爵士旋律、蒙太奇效果、景观美学和优美文字。他的作品类型则横跨了传记、诗、散文、小说、电影、文学批评等等,以一种无人可以取代的「多文化/跨种族」写作视角,运用一种文化杂汇的微妙组合,打破了传统英语文学僵化的写作方式,写出了被社会遗忘、没有人愿意为他们书写的「人民历史故事」(stories f people's history)。

麦克?翁达杰1943年9月12日生於斯里兰卡的可伦坡,具有印度、荷兰、英国三重血统。文化血统的混杂性始终是他文学创作的主轴和动力。由於父亲长期酗酒,年仅3岁时父母就离异。11岁时跟随母亲前往英国,在伦敦念完中学。1962年移居加拿大, 1967年获得皇后大学(Queen's University)文学硕士,此後定居於多伦多。1971年起担任多伦多约克大学(York University)格兰登学院(Glendon College)英语系教授,并与妻子琳达.史伯丁(Linda Spalding)共同主持「文学杂志」(Literary Magazine)的编辑工作。

翁达杰以诗人起家,早期著品包括被称为「超现实主义现代诗」代表作的《优雅怪物》(The Dainty Monster, 1967)、《七个脚趾的人》(The Man with Seven Toes)。1970年代翁达杰的创作开始出现自创风格,有《比利小子作品集》(The Collected Works of Billy the Kid, 1970),获加拿大总督奖;长篇小说《戮後馀生》(Coming Through Slaughter, 1976),描写早期美国新奥尔良爵士歌王巴迪.博顿(Buddy Bolden)丰富多采的生平故事。

1980年代翁达杰进入创作高峰,分别发表了虚构性自传体回忆录《追忆家史》(Running in the Family, 1982),诗集《世俗之爱》(Secular Love, 1984),长篇小说《狮皮之下》(In the Skin of Lion, 1987),描写早期多伦多移民劳工的血泪生活以及他们才是加拿大历史的真正创建者,两部说被视为当代重要的後殖民小说代表作。1992年发表著名小说《英国病人》(English Patient)之後,翁达杰还发表了一部生活情诗选集《肉桂舞娘》(The Cinnamon Peeler: Selected Poems, 1997),其中「献给一个伤心的女儿」(To a Sad Daughter)一首,是一篇感人至深的佳作。另有诗集《手记》(Handwriting: Poems, 1998)以及战争记录小说《阿妮的魅影》(Anil's Ghost, 2000),描写一位出生斯里兰卡後出国深造的人类学家阿妮.德瑞莎(Anil Tissera),奉国际人权组织返国调查战争罪行的曲折故事。

翁达杰最为脍炙人口的作品是1992年发表的长篇小说《英国病人》,小说获得了该年度英国的布克奖(Booker Prize),经改编拍摄而成的电影(中译为《英伦情人》——但大幅倒转了英国情妇凯萨琳和哈娜的剧情份量)亦获得1997年奥斯卡9项大奖。这是一部集诗性文体、空间美学、人性弱点、死亡爱情、战争历险和一种圣徒主义之生命哲理於一体的小说,不仅媲美《阿拉伯的劳伦斯》、《乱世佳人》、《齐瓦哥医生》等宏伟巨著,亦堪称20世纪最优秀的小说之一。小说的精巧与深遂,迷幻般的意象和浓郁的抒情魅力,诸如无垠的沙漠、湛蓝的天空、神秘的夜晚、暧昧的谍报工作、阴森的岩洞、战争的惨烈、炙热的爱情、内心的骚动、道德的挣扎、精神的救赎等等,这部连作者都为之落泪而写下的作品,会使细心的读者不会只把小说读过一遍,即使多年以後,小说的情景依然盘据在心。

和法国哲学家沙特(Jean-Paul Sartre)庆幸年幼丧父因而得以渡过自由童年完全不同,年仅3岁就失去父亲的翁达杰,对他酗酒失性最终导致家离子散的父亲,有著很深的同情和追爱。由於年幼就远离了父亲,「父亲之缺」(the absence of Father)始终是翁达杰记忆中永远的伤口。在他的许多小说中,一种对亲人之缺、身份之缺,再到「存在之缺」的怀想和眷念,一种努力疗补伤口、整全缺憾的意识,始终内含在他的主题想像和叙事情感之中。

生命因情感而丰腴,也因情感而伤痛。历史的错误虽然无法扭转,但个人的超脱依然值得努力。小说描写发生在二战末期义大利北部一处充当战时医院的废弃修道院裏的故事,四个主要人物,都是殖民主义扩张和帝国主义战争下的受害者。一位是加拿大籍护士哈娜(Hana),一位是战时担任间谍的残废小偷卡拉瓦吉欧(Caravaggio),一位是战时担任扫雷任务的印度锡克教徒基普(Kip),以及一位受到严重烧伤、来历不明的「英国病人」奥尔马西伯爵(Count Almasy)。

四位来自不同国籍、不同民族与文化背景的人物,因一场战争而汇聚在荒山的废墟中。哈娜的生父、继父与生母皆为了建设英国殖民地而受伤致死;卡拉瓦吉欧为了英国谍报工作而被德军截断双手;基普则是一个心地善良但内心极度痛恨英国殖民主义的智性人物。尽管改编电影基於商业考量,将故事改塑为一场婚外情欲的内心挣扎和毁灭性後果,但小说却紧叩著殖民主义和战争暴力下的精神创伤(mental trauma),试图通过一种跨民族、跨文化、跨历史的「超越性理解」,寻求「灵魂之伤」和「生命之缺」的治疗与救赎。

小说不像电影将故事窄化为一场浪漫的爱情悲剧,尽管小说中并行著两条爱情主线,但主题不是渲染「情欲之爱」,而是追寻「圣徒之贞」:一种不是轻易占有,而是超越理解、勇於追寻的崇高至性。

「英国病人」其实根本不是英国人,而是来自匈牙利一名生性浪漫、热爱自然的地理绘图专家,他热爱古迹文物,热爱旅行探险,是一个兼具讽世主义和乐观本性的艺术科学家。在一场寻找沙漠绿州的绘图旅行中,奥尔马西爱上了有夫之妇凯萨琳(Catherine Clifton)。但两人的恋情被凯萨琳之夫杰弗瑞(Geoffrey Clifton)发现,在妒火中烧之下,杰弗瑞竟架机冲撞正在沙漠中的这对恋人,杰弗瑞坠机而亡,凯萨琳受到重伤。在小说中,奥尔马西实际上是奉德国隆美尔将军之命穿越沙漠进入开罗,他实际上是一个为德国效命的间谍,英国的「叛国者」。但是在改编电影中,奥尔马西不得已出卖绘图情报给德军,换取一架飞机试图挽救洞穴中早已孤寂而死的情人,在载著情人飞离沙漠时遭到德军炮火击落,奥尔马西被烧成重伤,面目全非,最後被遣送到废弃修道院疗养。

在电影中,奥尔马西是一个多情而俊美的白人男子,深蓝的眼睛和忧郁的面容惹人怜爱。但是在小说中,由於严重的烧灼而使奥尔马西完全失去了「脸庞」,他没有表情,没有可辨视的五官轮廓,也没有可以牵动情绪起浮的颜面神经。尽管两手断肢的卡拉瓦吉欧不断刺探他的来历,但奥尔马西的身份——伯爵、情人、间谍、地理学家、独行者、冒险家、诗人等等,却始终飘忽不定,瞬间即逝。然而,翁达杰所关注的正是这种「飘忽的身份」,因为失去固定身分正是个体进行文化交融的前提,而不同种族的人都可以藉由这张「平板」而自由沟通。「无脸」其实是翁达杰用来表达自由与宽容的象徵。失去了美丽的脸,虽然不能再用表情来传达意志与情感,但却开始用心灵来对话。失脸,换得了超越种族差异和文化疏离的自由力量。

无脸的象徵使人联想到法国哲学家列维纳斯(Emmanuel Levinas, 1906-1995)对「存在」问题的阐释。列维纳斯用「脸」的概念来表达一种超越「自我主义」的存在性。脸,对於凝视者的自我而言是一种纯粹的外在性。「他人之脸」是绝对地显示於「自我之外」并抵制自我对其进行占有的一种客观性,他人之脸既不可占有,亦不可被对其凝视的自我所任意建构。因此,对他人之脸的凝视意味著对他者生存的承认,然而这种承认当然也建立在「我人之脸」同时被他者所凝视,也就是自我是通过他者之眼的凝视而获得自我的存在。我们虽然不能确定翁达杰是否熟悉列维纳斯的作品,但显然「无脸」的象徵是对列维纳斯「他者哲学」更进一步的深化。丧失了「我人之脸」的奥尔马西意味著失去一切纯粹的外在性,因而是一个凝视中虚无的他者。奥尔马西的存在已不可深究。小说从开始到结束,奥尔马西一直是个枯焦垂死之人,他只能依靠著对沙漠之梦和情人之爱的回忆,勉强保存他生命的最後一点馀气。他的一切存在已尽付於不可弥补的追忆之中,这虽然是无情的战争、他对英国的背叛、他对朋友之妻的越轨之爱所带来的後果,但也意味著作者试图通过奥尔马西的悲剧人生,通过一种「自我弃绝」以达到「明见他性」的深度吁求。小说末尾,奥尔马西捧著安娜美丽的脸颊,用他无法显示表情的脸,无声地传达衷心的感恩与欣慰,这一段「无脸的凝视」,无不令所有读者心灵抖颤、感伤至深!

同样不能像电影中把欲望简化为一种男女奔放的情欲,在小说中,欲望是作为生命的重生而存在於每一个人的内心深处。它显然不是占有或窃据,而是寻求自由的解放,寻求对他者的关怀,寻求灵魂伤口的治愈,寻求对民族中心与国家神话的弃绝,寻求在残酷的黑暗世界中留下一盏指引自己逃离的灯火。列维纳斯在「哲学与无限的观念」一文中指出:「欲望产生於在有限的世界中寻求无限的超越」。然而这种超越并不是个人的孤立或遁世,而是与「他者」(异客)的融合与共享,一种经由弃绝到超越的升华过程,尽管它是艰难的,也是痛苦的。翁达杰通过奥尔马西的遭遇,表达了对国家的憎恨和废除国的强烈愿望,表明了许多的灾难、冲突和死亡无不都是民族侵略的结果,表明了对民族主义全部毁灭性後果的诅咒和断绝。用列维纳斯的语言来说,殖民主义和帝国战争把「存在的他者」扭曲为「另外的存在」,一种在「帝国自我」统治下异质低等的另类存在。然而,表现在奥尔马西身上那种狂野、激情和虚幻,就是对这种帝国本体意识的反叛,一种试图挣脱国家神话之自我禁锢的超越性解放,它指向於追索他者的踪迹,迎向於自我与他者的亲近和对话。

小说中的奥尔马西,在沙漠中游历和研究,使他逐渐厌恶国家、国籍、种族、疆域等等概念所包含的压迫与束缚。壮阔的沙漠,雄伟的地理、浩瀚的蓝天,虽然是奥尔马西纵情放逐的世外桃园,但一场战争夺去了他一切的所爱,他发觉自己就像洞穴中「石刻的游泳者」,状似悠闲却永远游不出坚硬的石璧。这位躺在病榻中的「英国病人」和哈娜之间,有过几次深刻的对话,奥尔马西如数家珍地向哈娜述说众多的文学人物、艺术作品、旅行轶事、历险犯难,乃至徜佯在虚构的历史想象中,但就是从来不提到自己,反倒是哈娜从奥尔马西的沙漠日记中认识了这位「英国病人」的内心世界,这是全书中至为关键并且对哈娜至为重要的生命转折过程,因为此刻垂死的病人已成了哈娜救赎的圣徒。小说中四个异国之客,都是通过进入他者的境遇而寻得自我超越的出口,通过进入和参享他者失落的世界,找到了自我救赎的道路。

在斑剥破旧的修道院裏,在孤独而苍凉的夜裏,不时可以听到「英国病人」阵阵痛苦的伸吟,断断续续的哀叹。长夜将近,黎明已远,这个英国病人已在等待死神对他永恒寂静的引领。奥尔马西虽然逃出德军的魔掌而免於战俘的命运,但仍然沦为自己的「精神人质」(mental hostage)。然而,从列维纳斯的哲学思想来看,精神人质的概念不是指一种遭到绑架而失去自由的状态,而是指这个「英国病人」已转化为由於「父亲之缺」同样也是自己精神人质的哈娜的「替代主体」(substitutive subject),使哈娜得以通过付出无私无悔的照料,通过对一个「残缺他者」的责任承担,获得了修复其父亲之缺的内在整全,找到了弥补哈娜自身生命之缺的救赎之道。同样的,两个处於生命之缺的病人,通过互为人质下之主体替代的升华历程,得到了各自超越性的安息。

哈娜来到这个废弃修道院时年仅20岁,但已对战争的残酷和死亡的伤痛毫不陌生。父亲在战争中死於异国,战争夺去了她的爱人,也夺走了她腹中的胎儿。小说中描写在协助基普拆除一枚地雷之後,哈娜坦承这是出自她对死亡的「主动追求」。小说中在描写哈娜的一个段落中写道:「她认为自己从伤兵身上取出的弹壳多达一吨;他们(伤兵)爱上了我,然後不到一小时的光景就无声的死去」。为了弥补失去父亲的缺憾,照料英国病人成为她唯一的安慰,一种绝望中的救赎。然而就在执意单独留下照料「英国病人」之後,哈娜重新获得了自我超越的勇气,她决心不再为任何伟大的目标效力,她满怀热情地在荒废的园子裏栽培种花,在月下作画,用音乐、美酒、蜗牛壳上点烛光来为祝贺自己的生日。

卡拉瓦吉欧是哈娜父亲生前的友人,来到废墟时已是个两手伤残、染上玛啡毒瘾、面容憔悴且万念俱灰的枯朽之徒。他虽然被视为战争英雄,但却毫不掩识自己小偷的身份。他告诉哈娜自己只是一个窃贼而不是英雄,「只是英国以官方的名义利用了我的一技之长」。残酷的战争使卡拉瓦吉欧体悟到,偷窃只是一种游戏,帝国主义才是真正的偷窃。这位游戏人间的小偷,聪明绝顶的间谍,愤世疾俗的反战者,落漠寡欢的瘾君子,在故事的末尾重施故技,他攀附一条绳索试图潜入另一栋别墅,就在悬挂半空之时,他看见了脚下的峡谷像是一条「深长的伤痕」,突来的一场大雨不仅淋湿了他,也终止了他的偷窃游戏。绳索的悬挂象徵了卡拉瓦吉欧摇摆在崇高与卑微之间,雨中的顿悟,意味著他超越了自己行窃作乐的本质。

电影中大量缩减了锡克教徒扫雷工兵基普的份量,这不禁让人察觉到西方商业主义电影如何「剪除」了小说的政治成份,以及淡化了小说中真正敏感尖刺但可能令西方观众尴尬不安的部分。

基普的哥哥是一个坚决的反殖民主义革命者,他有著和他哥哥一样的愤怒与情绪,帝国主义战争使基普习惯了用步枪的「准星」来看待他人,乃至於他会用「瞄准」的方式来看视教堂顶上的圣母像。他经常懊悔为何像他这种殖民地人民,老是轻易相信殖民者的谎言而一再受骗。当1945年一颗原子弹落在日本广岛时,基普愤怒的说道:「他们绝不会把原子弹丢到白人国家裏。」

然而,遇见哈娜,进而与哈娜坠入情网,是基普自我超越的重大转折点。一场「圣徒式的精神恋爱」,一场跨越种族、肤色、国籍、信仰的乱世之爱,使基普超越了反殖民主义狭隘的怨恨,尽管种族隔阂最终还是拆散了这对战地恋人;尽管一种唯恐遭受愚弄、对天主教(异教)和西方文明半信半疑的态度,始终是他低调处世、谨慎自保的态度。

从这位实际上在小说中占有关键角色的「锡克圣者」的分析,可以看出作者翁达杰温婉而不失准确的反殖民主义态度。一方面,小说本身表明所有悲剧都起源於「地图绘制」,这不是「英国病人」一场心旷神怡的沙漠之旅,而是殖民主义侵略的前置作业和外延行动。翁达杰表明他「期待一个没有地图的地球」,这意味著期待殖民主义从此在地球上消失。

另一方面,基普作为一个锡克教印度人、殖民地二等参军者、皇家英军的科技英雄、肤色有别的高级情人,他既是殖民主义的参与者,又是殖民主义的受害者和见证人,他夹在两个世界又不隶属於其中一方,他既怀有对大英帝国的忠诚,又心存对殖民主义的仇恨,他既对扫雷队伍的英国长官怀有敬意,称他是「英国第一个绅士」,又对面目全非的「英国病人」抱持偏见。基普这种全身布满时而和谐时而冲突的跨文化困惑,实际上是翁达杰这位混血移民作家认同处境的写照。

然而,基普的自我超越同时也是翁达杰的自我超越,表现出翁达杰试图寻求一种更能跨越种族二元论、对错二分法的新和解意识。因为对殖民主义采取简单是非、一分为二、好坏自明的立场,虽然会给人一种「遽下判断的舒适感」,这将使人对历史灾难进行一种草率了断、匆匆结案的态度,结果却因搪塞有理而跳出对殖民主义深度的伦理质疑。

对基普而言,没有人可以指责他由於受到「哄骗」而无法预知殖民主义事後令人惊痛的後果,问题在於人们如何在一连串预警失败和洞察错误中得到醒觉,从中学习到什 叫「觉醒」且不再停止对历史错误的警惕。小说最後向後跳跃13年,基普与安娜各自返回所属的世界,只留下哈娜雍容高雅的姿态和基普脸上层层的皱纹,这意味著种族差异可以你死我活,也可以相安无事,它反映了翁达杰一种消除种族差异绝非易事、有待深思的批判态度。

《英国病人》大量使用动词和简句,使这部作品充满了力道与美感。故事的场景、视角、时空变幻不定,令人眼花撩乱。特别是作者善於运用简单而空旷的自然景观来透视人物内心复杂的深思,以记忆的无限延伸和梦中意象的跳跃闪烁来表达历史的无情和虚渺,表现出一种超现实的蒙奇效应。无论是意象经营、自然描写、文字运用和人物刻画,都充分表现出作者「诗性视觉」的艺术手法。

例如翁达杰通过对卡拉瓦吉欧的「手刑」来描写战争的残酷性:「他(卡拉瓦吉欧)将断指的双手捧在一起,像一个用血肉做成的碗,……这时电话响了,刽子手放下剃刀,轻轻说声对不起(不是向卡拉瓦吉欧道歉,而是说要去接电话),用他沾满卡拉瓦吉欧之血的手拿起话筒」;例如以「魔风」来描写沙漠的壮硕与无情:「阿拉伯农民拿著刀和风搏斗……,风,随意改变方向,它可以把一群马匹应声吹倒……。有一种神秘的风,它的名字已被酋长抹去,因为酋长的儿子死於风中,……有一个部落被邪恶的风给激怒了,於是向风宣战,摆开战斗队形,冲进风中杀敌,结果全部被风沙给埋葬了」;例如以几近「性饥渴」来描写水在沙漠中的珍贵性:「一个人爬上去,拾起掉在沙子上的精液……在沙漠裏人们只会崇拜『有水的东西』」;例如用男性粗旷的身体来描写沙漠中暴风雨的降临:「沙漠中的水就像情人的名字,令人喜爱。一个开罗女子绻缩著身体从床上爬起,她倾身向前,将自己伸出窗外,任凭雨水冲刷著她赤裸的胴体」。

在人物刻写方面,哈娜内心世界的描绘具有很高的难度,翁达杰是以哈娜对「英国病人」悲剧故事的入戏和感应,来表达她一种战争忧郁的情感。例如以「一页薄薄的脱页的圣经(意指微小的崇高性)」,来描写哈娜决心单独留下照顾「英国病人」那种烽火圣女的品格:「大卫王年纪老迈,虽然晚上睡觉时把棉被盖得很紧,但还是感到寒冷。臣仆们建议,不如给我主我王寻找一位处女,伺候王,奉养王,睡在王的怀抱中,好让我主我王得到温暖。这位童贞女洁白美貌,悉心陪伴王,但是王却从来没有与她亲近」。在这裏,翁达杰把哈娜拔高到与「圣经处女」相联系的地位。

整部小说,「火/欲望/死亡」是一条贯穿全局的「象徵链」(chain of symbol),「火—欲望」代表战争与侵略而与死亡欲望(本能)相关联,「欲望—火」代表爱情与欢愉而与死亡之火(坠机、扫雷)相关连,「火—死亡」代表绝望与丧生,它最残酷无情,但却与自我超越的欲望相联系。一种「死地後生」的东方哲理,导引著小说最终向一种印度智慧哲学缓缓回归。

《英国病人》作为一本哲理小说,藉由身份模糊和认同碎片化的悲剧过程,来表达从国族主义和身份自我(认同主体)的逃离,达到一种超越自我、跨进他者、异质互享的新人性模式。

在小说中,翁达杰一再重覆「虚实对比」的生命情境:冒险的背叛对应於安谧的聆听,帝国的烧掠对应於废墟的温情,感官的放纵对应於垂死前的悔悟,无限绵延的空间对应於深藏内敛的心体。奥尔马西背叛英国和他的朋友,哈娜却在即使下达撤退令後仍不忍丢弃这个「英国病(罪)人」,英德两国阴险狡诈的间谍作战,但是在断垣残璧的废墟中却有温暖的照料关怀,沙漠中恣意的纵情欢乐,却有安娜和基普之间圣徒式的灵性之爱,即使徜佯於广阔非洲大地,个人最终还是要面对内心存留的遗憾与内咎……

如果对时代与个人生命的诠释有一个最後的据点,结局可能非常困难又非常简单。尽管虚实无常、命运难捉,前者应是生命伤痛的因子,後者则是自由安祥的归宿。

■延伸阅读:

1. John Bolland,Michael Ondaatje's The English Patient: A Reader's Guide, Continuum, 2002

2. Winfried Siemerling,Discoveries of the Other, University of Toronto, 1994

3. Douglas Barbour, Michael Ondaatje, Twayne Publisher, 1993

4.「一轮月亮与六颗星星」(In the Skin of Lion),张琰译,台北:皇冠,1999

5.「菩萨凝视的岛屿」(Anil's Ghost),陈建铭译,台北:大块,2002

Saturday, November 25, 2006

0 point

空虚和满足感,原来是那么的相似。

突然想起AZUKI写的这句话。

冬天,清冷的空气,雾蒙蒙的阳光,就是这种感觉。

或是今天,颓废的不再想考虑未来,一遍遍的听JADY传来的THE SKY IS BROKEN,也是同样的感觉。呼吸韵律很低,不废力气,慢慢沉淀,空虚,满足。

突然想起AZUKI写的这句话。

冬天,清冷的空气,雾蒙蒙的阳光,就是这种感觉。

或是今天,颓废的不再想考虑未来,一遍遍的听JADY传来的THE SKY IS BROKEN,也是同样的感觉。呼吸韵律很低,不废力气,慢慢沉淀,空虚,满足。

Friday, November 24, 2006

Parsley

A bundle of parsley

fresh from wet soil

She clips off the root

carefully washes every leaf

every stem

the mud trapped in the vein

a hundred of them

she tirelessly cleanses under

trickling stream

turning muddy down the drain

her children seated across the table

turned away by soiled green

refusing to eat

she finishes them all by herself

one at a time

the way they are cleaned

a hundred times

that night

her fingertips lingering with the smell of parsley

gently brush over their soft hair

as she sings them to sleep

fresh from wet soil

She clips off the root

carefully washes every leaf

every stem

the mud trapped in the vein

a hundred of them

she tirelessly cleanses under

trickling stream

turning muddy down the drain

her children seated across the table

turned away by soiled green

refusing to eat

she finishes them all by herself

one at a time

the way they are cleaned

a hundred times

that night

her fingertips lingering with the smell of parsley

gently brush over their soft hair

as she sings them to sleep

Wednesday, November 22, 2006

Collin

突然想起华振。很聪明的人。他说,你的手机铃怎么还是去年的?只听过一遍的铃声隔年还记得,冷不防的让人警觉。这样的人,知道多少,又假装不知道多少。历史地理一直是他的强项,从来不为考试复习,光靠肚里的墨水库存也足够考到相当高的分数。我一直羡慕记忆力强的人,似乎活得很潇洒。

Tuesday, November 21, 2006

Enui

A collection of reviews on 'Running in the family'

http://www.cwrl.utexas.edu/~waddington/web309/ariel7.html

http://home.comcast.net/~jay.paul/ondaatje.htm

Question

Is it right to assume it's literally unacceptable to exclude social backgrounds for a rather personal and 'fictional' perspective of that era of interest. Or who made the rules that writers should play social advocates? If the genre 'autobiography' requires historian accuracy and precision, Ondaatje's work is surely exaggerated for sentimental reasons. Why is that to blame anyway? He already stated that 'And if those listed above disapprove of the fictional air I apologize and can only say that in Sri Lanka a well-told lie is worth a thousand facts.' He didn't credit himself as an 'autobiographer' in the first place. So why all the disgruntled pointing finger at something intended for memory's sake. I simply don't get the point.

http://www.cwrl.utexas.edu/~waddington/web309/ariel7.html

http://home.comcast.net/~jay.paul/ondaatje.htm

Question

Is it right to assume it's literally unacceptable to exclude social backgrounds for a rather personal and 'fictional' perspective of that era of interest. Or who made the rules that writers should play social advocates? If the genre 'autobiography' requires historian accuracy and precision, Ondaatje's work is surely exaggerated for sentimental reasons. Why is that to blame anyway? He already stated that 'And if those listed above disapprove of the fictional air I apologize and can only say that in Sri Lanka a well-told lie is worth a thousand facts.' He didn't credit himself as an 'autobiographer' in the first place. So why all the disgruntled pointing finger at something intended for memory's sake. I simply don't get the point.

Monday, November 20, 2006

About being gay

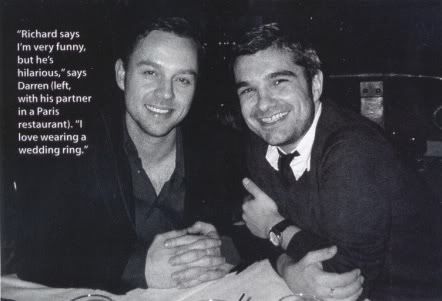

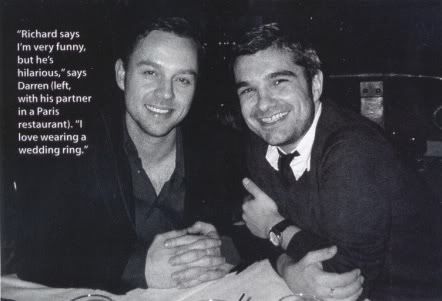

I was humming 'truly madly deeply' in a shower and that reminds me of Darren Hayes all of a sudden. Jady told me he was married to a guy in London. It's funny I've never suspected his sexuality during that time Savage Garden was active. But right now if you put him and Daniel Jones side by side in a picture perfect pose, I WILL think of something. Maybe it's intentional, is it not. But Daniel (being one of the richest man in Australia) is happily married to a petite looking gal and Darren comes out of his closet still a bit nervous about all the publicity associated with his stardom. His partner is a funny looking animator who Darren claims to be an 'even, happy man who's not impressed by my credit card and who totally levels me out.' Fans should be happy Darren has a comfortable place to return to after he happens to spend a wretched day in studio.

He mentioned something about being gay which's very true. You can share clothes, be even on a lot of things. Even dependency. The decision of 'being together' should be treated with a lot of respect. It should rightfully be more personal than social although we so often confine it under various circumstances. Strange dilemma.

WHO magazine photo, from http://www.darrenhayesnet.com/news.html

He mentioned something about being gay which's very true. You can share clothes, be even on a lot of things. Even dependency. The decision of 'being together' should be treated with a lot of respect. It should rightfully be more personal than social although we so often confine it under various circumstances. Strange dilemma.

WHO magazine photo, from http://www.darrenhayesnet.com/news.html

自我心理分析

在沙发上在床蜗居了两晚,终于看到了running in the family的尾声,还剩下最后一小章就结束突然又读不下去,也不清楚是没耐心看完还是想留着明天好好品味。整本书概括一下就是回老家寻根,从上一辈的口中重新了解父母的传说。这么说我每年一次回老家也有类似的效果,特别是爸爸家的姐妹们很喜欢重复叙述小时后的丑事,听了好几遍的故事再听一遍倒不嫌烦。四姑妈也许是和老爸最亲近的一个,她用方言绘声绘色的说爸爸小时候有多聪明调皮,一会儿瞪圆了眼恨恨的说“就等着被你爷爷训!”,好像什么惊天动地的事要发生,就算从未谋面的爷爷过世那么多年,传了一代一代的话依旧充满火药味。我想我爷爷一定是个明智的人,教导有方的父亲角色,在七个儿女中偏爱最小的爸爸。因为是最小的,他的回忆也只能是那么多。过世的爷爷在爸爸的心目中近乎传奇。我曾经考虑过,被问起时间逆转你会做什么这种问题时,我想回去爷爷和爸爸的年代,那段苦难怜爱的时光。

那天在厨房里溜达,走到镜子前停留了数秒,看到自己的眼睛里有些血丝。视线扩散至整个脸庞,鼻子眼睛的曲折轮廓,心里突然有种说不上是迷惑还是悲伤的感觉。我像极了爸爸,包括自己所不能控制的严肃表情和气氛,在紧收的眼角处不经意的流露。也许是独生子女的悲哀。他说,他看着姐姐,哥哥,弟弟,先后看见了爸爸妈妈的投射。我看着自己的倒影,努力搜寻妈妈的影子。

我面对长辈总有些矜持,也许并不是简单的亚洲人的儒家谦卑所至。然后将这一切怪罪到爸爸过于苛刻的家教,吝啬于赞赏,不荣抵抗的尊严或是近乎斯巴达式的管制。虽然都是我小时候发生的事情,上了初中后就再没吃过生活,但性格中自卑和怕惹事的成分到底还是留下来了。我讨厌这一面,却又很难战胜逆转的自己。但怪罪于父母的管教还是太自私了。老爸是个标准的知识分子,长大了开始同情老妈嫁给这么个缺乏情调的人,从不带她出去吃饭,一家也未出去游玩过。当别人的老公在老婆四十岁生日带她去兜风时,我爸要不是我提醒就这样把老妈50大寿忘了干净,在南半球独自在家的老妈。就算有如此多瑕疵,他们仍然会说,她嫁了个好老公,你的爸爸是个能干的人。

我的妈妈很少能坐定听我讲完一件完整的事,学校的事,在外的感触,她坐不定,然后会在最关键的一刻冒然问:“啊呀,要赶快把碗给收掉。” 我无从说起,逐渐也觉得没有融洽的话题可谈。拨通电话也不过是一连串关于未来打算的问题,我一边“嗯嗯”一边在废纸上画模特180度弯腰的姿势,觉得比例不对开始加重线条修改。觉得对不起她了,试着努力听电话却又开始烦躁。就这样挂了电话,倒也单方面聊了近十分钟,突然想起忘了问绿豆汤怎么烧。

长大了以后爸爸倒变得宽容并通情达理起来,他说对不起没能带你一起去玩,因为是公差不方便。驶过乌云密布的高速公路时,天边突然亮堂起来,呈现出无限广阔的迹象。那个时候,我想,啊呀,如果能和我们家小颖一起去看就好了。我盯着他们开车摄下的录像,看到一片一片的云朵,不知道该如何回答。下次一定有机会的,当我们都不再忙碌。也许他后悔了,想补回小时后缺失的另一种方式的关怀。不再问考的好么,学到了什么,只是嘘寒问暖,问我是否开心。开始意识到彼此的差异时,我曾经觉得我继承了一切父母所不具备的品质,过于敏感的观察力,对热度的向往。我也知道我的血液终究还是出自他们的构成。爸爸的谨慎有时候会给周围的人带来恐惧和压迫,再追问的话便会开始口舌之战。没有必要提前5小时去机场,也没有必要舍去一家人最后道别的时刻把我早早哄入海关。我坐在空无一人的长凳上看天花板上一根根巨型的支柱,再过一两个小时旅客会纷纷而来填补这里的安静。这么笨拙谨慎的男人,我几乎开始愤恨。可是独自行事的时候,我经常看手表算时间,赶路的时候也是,做实验的时候也是。没有手表会变得不安,虽然上课迟到没关系,爽约也没那么大不了,心底还是觉得不踏实。我知道这一定是爸爸留下的,将会伴随我一辈子。可在赋予我这一切是与不是的男人身旁,看到自己的极端版本,我终于忍不住去反驳。

性格里自我压抑的成分从何而来,有太多因素可寻。有的时候觉得有太多感情需要宣泄却又开不了口。就算面对喜欢的人,也只是一味哭泣,你喜欢我吗。事后觉得大错特错,我只是想说,我喜欢你啊,跟我一起十年二十年不要走。每一次的送别,也只是干脆的直走不再回头,久违的见面也只是淡淡的笑。我原谅眼前颇为尴尬的父亲,突然不知道该往左看或是在正确的时候摆手,十几米的距离就跑过来吧,一步一个脚印的走近,没有接触,只是傻傻的笑。七年离家,不下十次的告别都省略了拥抱,抚摸。我嘲笑自己,也嘲笑这个压抑的家庭。也许因为得不到而羡慕周围的家庭,羡慕和轻蔑有时候竟然是一线之隔。我听着他们欢快的笑声,突然觉得恶心,受不了多时只能找个安静的角落开始做自己的事。撒娇的装乖的女孩子,我都不喜欢,就像不愿意承认自己遗失的部分。在面对不完整的自己之前,谋杀一切温存得以自保。我一直都是这样的人。

以后该怎么办,现在还没有答案。按下旧账不翻倒是换回一些宁静了,可读了某些书,碰上某些挫败的事情的时候难免还是要吐苦水。

那天在厨房里溜达,走到镜子前停留了数秒,看到自己的眼睛里有些血丝。视线扩散至整个脸庞,鼻子眼睛的曲折轮廓,心里突然有种说不上是迷惑还是悲伤的感觉。我像极了爸爸,包括自己所不能控制的严肃表情和气氛,在紧收的眼角处不经意的流露。也许是独生子女的悲哀。他说,他看着姐姐,哥哥,弟弟,先后看见了爸爸妈妈的投射。我看着自己的倒影,努力搜寻妈妈的影子。

我面对长辈总有些矜持,也许并不是简单的亚洲人的儒家谦卑所至。然后将这一切怪罪到爸爸过于苛刻的家教,吝啬于赞赏,不荣抵抗的尊严或是近乎斯巴达式的管制。虽然都是我小时候发生的事情,上了初中后就再没吃过生活,但性格中自卑和怕惹事的成分到底还是留下来了。我讨厌这一面,却又很难战胜逆转的自己。但怪罪于父母的管教还是太自私了。老爸是个标准的知识分子,长大了开始同情老妈嫁给这么个缺乏情调的人,从不带她出去吃饭,一家也未出去游玩过。当别人的老公在老婆四十岁生日带她去兜风时,我爸要不是我提醒就这样把老妈50大寿忘了干净,在南半球独自在家的老妈。就算有如此多瑕疵,他们仍然会说,她嫁了个好老公,你的爸爸是个能干的人。

我的妈妈很少能坐定听我讲完一件完整的事,学校的事,在外的感触,她坐不定,然后会在最关键的一刻冒然问:“啊呀,要赶快把碗给收掉。” 我无从说起,逐渐也觉得没有融洽的话题可谈。拨通电话也不过是一连串关于未来打算的问题,我一边“嗯嗯”一边在废纸上画模特180度弯腰的姿势,觉得比例不对开始加重线条修改。觉得对不起她了,试着努力听电话却又开始烦躁。就这样挂了电话,倒也单方面聊了近十分钟,突然想起忘了问绿豆汤怎么烧。

长大了以后爸爸倒变得宽容并通情达理起来,他说对不起没能带你一起去玩,因为是公差不方便。驶过乌云密布的高速公路时,天边突然亮堂起来,呈现出无限广阔的迹象。那个时候,我想,啊呀,如果能和我们家小颖一起去看就好了。我盯着他们开车摄下的录像,看到一片一片的云朵,不知道该如何回答。下次一定有机会的,当我们都不再忙碌。也许他后悔了,想补回小时后缺失的另一种方式的关怀。不再问考的好么,学到了什么,只是嘘寒问暖,问我是否开心。开始意识到彼此的差异时,我曾经觉得我继承了一切父母所不具备的品质,过于敏感的观察力,对热度的向往。我也知道我的血液终究还是出自他们的构成。爸爸的谨慎有时候会给周围的人带来恐惧和压迫,再追问的话便会开始口舌之战。没有必要提前5小时去机场,也没有必要舍去一家人最后道别的时刻把我早早哄入海关。我坐在空无一人的长凳上看天花板上一根根巨型的支柱,再过一两个小时旅客会纷纷而来填补这里的安静。这么笨拙谨慎的男人,我几乎开始愤恨。可是独自行事的时候,我经常看手表算时间,赶路的时候也是,做实验的时候也是。没有手表会变得不安,虽然上课迟到没关系,爽约也没那么大不了,心底还是觉得不踏实。我知道这一定是爸爸留下的,将会伴随我一辈子。可在赋予我这一切是与不是的男人身旁,看到自己的极端版本,我终于忍不住去反驳。

性格里自我压抑的成分从何而来,有太多因素可寻。有的时候觉得有太多感情需要宣泄却又开不了口。就算面对喜欢的人,也只是一味哭泣,你喜欢我吗。事后觉得大错特错,我只是想说,我喜欢你啊,跟我一起十年二十年不要走。每一次的送别,也只是干脆的直走不再回头,久违的见面也只是淡淡的笑。我原谅眼前颇为尴尬的父亲,突然不知道该往左看或是在正确的时候摆手,十几米的距离就跑过来吧,一步一个脚印的走近,没有接触,只是傻傻的笑。七年离家,不下十次的告别都省略了拥抱,抚摸。我嘲笑自己,也嘲笑这个压抑的家庭。也许因为得不到而羡慕周围的家庭,羡慕和轻蔑有时候竟然是一线之隔。我听着他们欢快的笑声,突然觉得恶心,受不了多时只能找个安静的角落开始做自己的事。撒娇的装乖的女孩子,我都不喜欢,就像不愿意承认自己遗失的部分。在面对不完整的自己之前,谋杀一切温存得以自保。我一直都是这样的人。

以后该怎么办,现在还没有答案。按下旧账不翻倒是换回一些宁静了,可读了某些书,碰上某些挫败的事情的时候难免还是要吐苦水。

Saturday, November 18, 2006

[80,6]ゆううつなときに(忧郁的时候)

再贴一首小Na的诗,终于有人翻译过来了,看到最后一句话的时候忍不住狂笑。在脑海中想象一路向南飚车的郁闷女,好个发泄啊。

原文翻译/注解by Revin(日本料理店bbs)

[80,6]

ゆううつなときに(忧郁的时候)

自転車を漕ぐ

走る走る走る

4車線全部北行きの道を

南へ向かって

走る走る走る

ず―っと向こうから

車がいっぱい生まれている

あ——生き返る

蹬着自行车

疾驰疾驰疾驰

在全部顺着北方延展的4车道上

逆向南行

疾驰疾驰疾驰

一直向着前方

车辆越来越多地涌出

啊——活着回来了

Re: Hi!!

On 11/18/06, 大炜 方 wrote:

小 朱,隔了好久收到你的邮件真的让我很surprised! 你最近忙吗? 要写毕业论文了? 我近来是非常忙,工作加申请. 投了七八所学校,还有四五所要投吧,不过渐渐地就熟练了. 申请的过程也是一个不断完善材料的过程. 可是即便再完善,心里还是没底.毕竟在本科学习中,没有像你那种research experience, 所以尽管材料字数不少,可总嫌不够充实.而且这次申请的大多数学校排名都在前三十以内,我是想如果申请不到奖学金,那选个名校先挤进去也不错,不知能不能 如愿.老妈还总说,"你申请的这个是什么学校?怎么没什么名气?"哎~~她就知道哈佛,耶鲁,剑桥,牛津...我还在担心是不是牛校选得太多了,风险太大.她倒好,以为我整天申请下三烂的学校...下周争取把除了牛津以外的都申请完.牛津比较变态,还需要两份翻译成英文的自己的论文作为申请材料...我高中的班主任还要让我月底去她班上给她学生介绍复旦大学的情况.说实话,我觉得没什么太多好介绍的,很多网上都能查到.我倒是把校服给挖出来了,到时候穿校服过去.先写这些,附两个单口相声.祝愉快!

方

Friday, November 17, 2006

雨天

湿热的十一月

下起了毛毛雨

有腿,有伞,有钱

有心情,有争议

在地铁入口

我的影子不辞而别

留下我和一把花伞

继续徒步

路灯微黄扑朔

街对面的行人

惶恐的瞪着

没有影子的我

迟迟不敢过街

可是

雨丝像烟花般散落

我加快了脚步

无心辩解

绕过教堂的礼拜招贴

再走几步

便到了家门口的石阶

我的影子

老老实实的缩在角落头

像每日清早的速递牛奶瓶

等待主人的认领

我收起伞

笑着问它

是不是忘带了钥匙

是不是等候多时

影子晃悠着避开渐起的水滴

等了三分钟

它说

然后绕到身后

和我一起进屋

我哈哈大笑

地铁和步行

原来相差不多

雨仍旧温柔的下着

淅沥淅沥

淅沥淅沥

下起了毛毛雨

有腿,有伞,有钱

有心情,有争议

在地铁入口

我的影子不辞而别

留下我和一把花伞

继续徒步

路灯微黄扑朔

街对面的行人

惶恐的瞪着

没有影子的我

迟迟不敢过街

可是

雨丝像烟花般散落

我加快了脚步

无心辩解

绕过教堂的礼拜招贴

再走几步

便到了家门口的石阶

我的影子

老老实实的缩在角落头

像每日清早的速递牛奶瓶

等待主人的认领

我收起伞

笑着问它

是不是忘带了钥匙

是不是等候多时

影子晃悠着避开渐起的水滴

等了三分钟

它说

然后绕到身后

和我一起进屋

我哈哈大笑

地铁和步行

原来相差不多

雨仍旧温柔的下着

淅沥淅沥

淅沥淅沥

Thursday, November 16, 2006

High Flowers by Michael Ondaatje

High Flowers

by Michael Ondaatje

from 'Running in the family'

The slow moving of her cotton

in the heat

Hard shell of foot.

She chops the yellow coconut

the colour of Anuradhapura stone.

The woman my ancestors ignored

sits at the doorway chopping coconut

cleaning rice.

Her husband moves

in the air between trees.

The curved knife at his hip.

In high shadows

of coconut palms

he graps a path of rope above his head

and another below him with his naked foot.

He drinks the first sweet mounthful

from the cut flower, then drains it

into a narrow-necked pot

and steps out to the next tree.

Above the small roads of Wattala,

Kalutara, the toddy tapper walks

collecting the white liquid for tavern vats.

Down here the light

storms through branches

and boils the street.

Villagers stand in the shadow and drink

the fluid from a coned leaf.

He works fast to reach his quota

before the maniac monsoon.

The shape of knife and pot

do not vary from 18th Century museum prints.

In the village,

a woman shuffles rice

in a cane mat.

Grit and husk separate

are thrown to the sun.

From his darkness among high flowers

to this room contained by mud walls

everything that is important occurs in shadow -

her discreet slow moving his dreams of walking

from tree to tree without ropes.

It is not vanity which allows him this freedom

but skill and habit, the curved knife

his father gave him, it is the coolness up there

- for the ground's heat has not yet risen -

which makes him forget necessity.

Kings. Fortresses. Traffic in open sun.

Within a doorway the woman

turns in the old pleasure of darkness.

In the high trees above her

shadows eliminate

the path he moves along.

by Michael Ondaatje

from 'Running in the family'

The slow moving of her cotton

in the heat

Hard shell of foot.

She chops the yellow coconut

the colour of Anuradhapura stone.

The woman my ancestors ignored

sits at the doorway chopping coconut

cleaning rice.

Her husband moves

in the air between trees.

The curved knife at his hip.

In high shadows

of coconut palms

he graps a path of rope above his head

and another below him with his naked foot.

He drinks the first sweet mounthful

from the cut flower, then drains it

into a narrow-necked pot

and steps out to the next tree.

Above the small roads of Wattala,

Kalutara, the toddy tapper walks

collecting the white liquid for tavern vats.

Down here the light

storms through branches

and boils the street.

Villagers stand in the shadow and drink

the fluid from a coned leaf.

He works fast to reach his quota

before the maniac monsoon.

The shape of knife and pot

do not vary from 18th Century museum prints.

In the village,

a woman shuffles rice

in a cane mat.

Grit and husk separate

are thrown to the sun.

From his darkness among high flowers

to this room contained by mud walls

everything that is important occurs in shadow -

her discreet slow moving his dreams of walking

from tree to tree without ropes.

It is not vanity which allows him this freedom

but skill and habit, the curved knife

his father gave him, it is the coolness up there

- for the ground's heat has not yet risen -

which makes him forget necessity.

Kings. Fortresses. Traffic in open sun.

Within a doorway the woman

turns in the old pleasure of darkness.

In the high trees above her

shadows eliminate

the path he moves along.

Wednesday, November 15, 2006

Sweet like a crow

by Michael Ondaatje, from the book 'Running in the family'.

Sweet Like a Crow

"The Sinhalese are beyond a doubt one of the least musical

people in the world. It would be quite impossible to have

less sense of pitch, line, or rhythm."

- Paul Bowles

Your voice sounds like a scorpion being pushed

through a glass tube

like someone has just trod on a peacock

like wind howling in a coconut

like a rusty bible, like someone pulling barbed wire

across a stone courtyard, like a pig drowning,

a vattacka being fried

a bone shaking hands

a frog singing at Carnegie Hall.

Like a crow swimming in milk,

like a nose being hit by a mango

like the crowd at the Royal-Thornian match,

a womb full of twins, a pariah dog

with a magpie in its mouth

like the midnight jet from Casablanca

like Air Pakistan curry,

a typewriter on fire, like a spirit in the gas

which cooks your dinner, like a hundred

pappadans being crunched, like someone

uselessly trying to light 3 Roses matches in a dark room,

the clicking sound of a reef when you put your head into the sea,

a dolphin reciting epic poetry to a sleepy audience,

the sound of a fan when someone throws brinjals at it,

like pineapples being sliced in the Pettah market

like betel juice hitting a butterfly in mid-air

like a whole village running naked onto the street

and tearing their sarongs, like an angry family

pushing a jeep out of the mud, like dirt on the needle,

like 8 sharks being carried on the back of a bicycle

like 3 old ladies locked in the lavatory

like the sound I heard when having an afternoon sleep

and someone walked through my room in ankle bracelets.

Sweet Like a Crow

"The Sinhalese are beyond a doubt one of the least musical

people in the world. It would be quite impossible to have

less sense of pitch, line, or rhythm."

- Paul Bowles

Your voice sounds like a scorpion being pushed

through a glass tube

like someone has just trod on a peacock

like wind howling in a coconut

like a rusty bible, like someone pulling barbed wire

across a stone courtyard, like a pig drowning,

a vattacka being fried

a bone shaking hands

a frog singing at Carnegie Hall.

Like a crow swimming in milk,

like a nose being hit by a mango

like the crowd at the Royal-Thornian match,

a womb full of twins, a pariah dog

with a magpie in its mouth

like the midnight jet from Casablanca

like Air Pakistan curry,

a typewriter on fire, like a spirit in the gas

which cooks your dinner, like a hundred

pappadans being crunched, like someone

uselessly trying to light 3 Roses matches in a dark room,

the clicking sound of a reef when you put your head into the sea,

a dolphin reciting epic poetry to a sleepy audience,

the sound of a fan when someone throws brinjals at it,

like pineapples being sliced in the Pettah market

like betel juice hitting a butterfly in mid-air

like a whole village running naked onto the street

and tearing their sarongs, like an angry family

pushing a jeep out of the mud, like dirt on the needle,

like 8 sharks being carried on the back of a bicycle

like 3 old ladies locked in the lavatory

like the sound I heard when having an afternoon sleep

and someone walked through my room in ankle bracelets.

H

On 11/15/06, Colin Hua wrote:

哎,最近真是心情糟糕透顶,郁郁寡欢,闷闷不乐。现在才知道TOEFL GRE只不过是一个最低门槛,考再高也用处不大,申请美国大学,关键是GPA,关键是看是不是名牌毕业,最好还有PAPER,哎,我是三无,成绩又那么差,都说积点至少3,我有2,.5就很不错了,简直快崩溃了。你看你呢,连包弦都要拖,搞的我弹琴---最后的抚慰方式都不爽,雪上加霜。哎,极其郁闷,极其郁闷。当然不是催你寄,就算弦明天到我还是郁闷,我一想到可能前功尽弃,我真是快哭了。没想到大学里的成绩是那么重要,现在心理怎么都不是滋味,考GRE TOEFL花了那么多心思,却因为以前欠的债现在陷入非常被动的局面,心有不甘,可我对中国这边的前途和社会环境又一点信心都没有,我这种人在这类重视虚假的社会怎么活?还有那些搞音乐的朋友的背叛,大众欣赏水平的肤浅,搞音乐的人的急功近利,艺术的恶俗化,大众的愚昧化,政府的邪恶化,哎。。。。。。。不说了,心理郁闷,发发牢骚,别见怪

On 11/15/06, z z wrote:

你尽管发牢骚好了,出去本来就很难,说实话你这个人又那么直,我说你那么聪明就没有为自己留条后路,读书对你又不难,就算搞音乐是正业读书为次你也不能因为读书无用就完全鄙弃了。。。现在说这个是废话,你听了还更郁闷。搞音乐又不像读书找工作有套路可寻,也不应该有什么安全感,豁出去了就想开些。你一直把去美国当成终极目标,这样子压力也太大了,可你也不知道以后会发生什么不是么,机会有时候是在自己最无意识的时候降临的,这个是运气没人可以控制,你现在得不到的并不是终点。在没有为自己留后路的情况下还是不要患得患失的比较明智。先找份工作赚点钱,面试的时候再说我只想搞音乐你就真对不起音乐了,养不活自己还谈什么创作,好歹留得青山在不怕没柴烧吧。 你是超理想主义的,这个我也是,觉得活得很痛苦, 你别看我在国外,有很多事情我都想不通的,先不说了。你先找份工作好不好,就算我关心你给的很现实很中肯的建议。从被动的状态调整到有主动权的状态要很长时间的,你不现实的话更难。

那个时候听你说,听听乡村布鲁斯心理平和到不想打仗,后来我想,喜欢音乐和做音乐是有区别的。你可以去个安静的小镇晚上在酒吧弹自己喜欢的音乐,有小部分观众。可你不满现在的音乐状况,又想革命。把音乐推销出去,你自己的音乐你的喜好一旦被这个社会裁决的时候就处于脱手的游离状态了。我不是冠冕堂皇,虽然我自己很少创作,但可以理解不管是音乐人,作家,画家,作品一拖手可以说就不再是自己的了。做好被糟蹋打击的准备,就算你不想打仗也由不得你。让人扫兴的事情太多了吧。你在哪个阶段,想哭也想退出吗?

考试的成绩先留着,还没那么快作废的。弹着吉他的时候还是快乐的吧,别忘了先养活自己,虽然很痛苦但坚持下来就没事了。不要那么早放弃,你之前放弃的已经够多了,先调整一下。可以考虑信基督了,如果心里好受些。弦我铁定会寄,照顾好自己比较重要,你也清醒点。

On 11/15/06, Colin Hua wrote:

谢谢你。现在的我处于一种狂乱状态。不管怎么,还是要收拾心情准备申请材料,不管能不能成功,总要一试的。只是觉得心情无比的压抑。

觉得你也说的对,做音乐本来就是做给别人的,哎。可我期望的状态是写我自己喜欢的歌然后有人上来听,而不是这种被动的去迎合。活了20多年,最讨厌也从来不做的就是迎合奉承别人了,可是感觉在中国,有这么个原则真是致命的"缺点"。发牢骚的同时,绝望的同时,我还是会每天练琴的,然后也会想办法准备资料,情况也不是到了我在到处找氰化物的时候 :)

生活就是很奇怪的,不管是中国的人,还是加拿大的你,或者美国的谁,似乎永远对生活有这样那样的不满。超理想主义者会是什么结局呢?似乎对生活总是觉得郁闷和不满,你是这样吗?也许我把美国当成一个理想中的世界,也许真去了,会发现那边很差,那我岂不崩溃?所以还是说想的越少日子反而越开心,可现在也没法再去做愚昧的人了,只能希望无限接近自己的理想生活吧

我姐姐叫我到美国学什么统计,说好找工作,其实仔细想想我真学了这个,难道人生就完满了?现在后悔的无非是当时放任自己的专业不管,弄的现在想学其他专业那么困难。说实话,我好想学地理或者考古啊,然后在美国学完后跟着世界的一流大学者满世界跑着挖东西 :)我的终极理想,我多年的梦想,做个医生,或者研究攻克癌症和其他绝症的梦想,只有靠你们这些学生物的来实现了。放心,如果我有钱了,我会非常多的捐给实验室做科研。呵呵,又开始做梦了。。。。

哎,最近真是心情糟糕透顶,郁郁寡欢,闷闷不乐。现在才知道TOEFL GRE只不过是一个最低门槛,考再高也用处不大,申请美国大学,关键是GPA,关键是看是不是名牌毕业,最好还有PAPER,哎,我是三无,成绩又那么差,都说积点至少3,我有2,.5就很不错了,简直快崩溃了。你看你呢,连包弦都要拖,搞的我弹琴---最后的抚慰方式都不爽,雪上加霜。哎,极其郁闷,极其郁闷。当然不是催你寄,就算弦明天到我还是郁闷,我一想到可能前功尽弃,我真是快哭了。没想到大学里的成绩是那么重要,现在心理怎么都不是滋味,考GRE TOEFL花了那么多心思,却因为以前欠的债现在陷入非常被动的局面,心有不甘,可我对中国这边的前途和社会环境又一点信心都没有,我这种人在这类重视虚假的社会怎么活?还有那些搞音乐的朋友的背叛,大众欣赏水平的肤浅,搞音乐的人的急功近利,艺术的恶俗化,大众的愚昧化,政府的邪恶化,哎。。。。。。。不说了,心理郁闷,发发牢骚,别见怪

On 11/15/06, z z

你尽管发牢骚好了,出去本来就很难,说实话你这个人又那么直,我说你那么聪明就没有为自己留条后路,读书对你又不难,就算搞音乐是正业读书为次你也不能因为读书无用就完全鄙弃了。。。现在说这个是废话,你听了还更郁闷。搞音乐又不像读书找工作有套路可寻,也不应该有什么安全感,豁出去了就想开些。你一直把去美国当成终极目标,这样子压力也太大了,可你也不知道以后会发生什么不是么,机会有时候是在自己最无意识的时候降临的,这个是运气没人可以控制,你现在得不到的并不是终点。在没有为自己留后路的情况下还是不要患得患失的比较明智。先找份工作赚点钱,面试的时候再说我只想搞音乐你就真对不起音乐了,养不活自己还谈什么创作,好歹留得青山在不怕没柴烧吧。 你是超理想主义的,这个我也是,觉得活得很痛苦, 你别看我在国外,有很多事情我都想不通的,先不说了。你先找份工作好不好,就算我关心你给的很现实很中肯的建议。从被动的状态调整到有主动权的状态要很长时间的,你不现实的话更难。

那个时候听你说,听听乡村布鲁斯心理平和到不想打仗,后来我想,喜欢音乐和做音乐是有区别的。你可以去个安静的小镇晚上在酒吧弹自己喜欢的音乐,有小部分观众。可你不满现在的音乐状况,又想革命。把音乐推销出去,你自己的音乐你的喜好一旦被这个社会裁决的时候就处于脱手的游离状态了。我不是冠冕堂皇,虽然我自己很少创作,但可以理解不管是音乐人,作家,画家,作品一拖手可以说就不再是自己的了。做好被糟蹋打击的准备,就算你不想打仗也由不得你。让人扫兴的事情太多了吧。你在哪个阶段,想哭也想退出吗?

考试的成绩先留着,还没那么快作废的。弹着吉他的时候还是快乐的吧,别忘了先养活自己,虽然很痛苦但坚持下来就没事了。不要那么早放弃,你之前放弃的已经够多了,先调整一下。可以考虑信基督了,如果心里好受些。弦我铁定会寄,照顾好自己比较重要,你也清醒点。

On 11/15/06, Colin Hua

谢谢你。现在的我处于一种狂乱状态。不管怎么,还是要收拾心情准备申请材料,不管能不能成功,总要一试的。只是觉得心情无比的压抑。

觉得你也说的对,做音乐本来就是做给别人的,哎。可我期望的状态是写我自己喜欢的歌然后有人上来听,而不是这种被动的去迎合。活了20多年,最讨厌也从来不做的就是迎合奉承别人了,可是感觉在中国,有这么个原则真是致命的"缺点"。发牢骚的同时,绝望的同时,我还是会每天练琴的,然后也会想办法准备资料,情况也不是到了我在到处找氰化物的时候 :)

生活就是很奇怪的,不管是中国的人,还是加拿大的你,或者美国的谁,似乎永远对生活有这样那样的不满。超理想主义者会是什么结局呢?似乎对生活总是觉得郁闷和不满,你是这样吗?也许我把美国当成一个理想中的世界,也许真去了,会发现那边很差,那我岂不崩溃?所以还是说想的越少日子反而越开心,可现在也没法再去做愚昧的人了,只能希望无限接近自己的理想生活吧

我姐姐叫我到美国学什么统计,说好找工作,其实仔细想想我真学了这个,难道人生就完满了?现在后悔的无非是当时放任自己的专业不管,弄的现在想学其他专业那么困难。说实话,我好想学地理或者考古啊,然后在美国学完后跟着世界的一流大学者满世界跑着挖东西 :)我的终极理想,我多年的梦想,做个医生,或者研究攻克癌症和其他绝症的梦想,只有靠你们这些学生物的来实现了。放心,如果我有钱了,我会非常多的捐给实验室做科研。呵呵,又开始做梦了。。。。

Tuesday, November 14, 2006

Sunday, November 12, 2006

Impulse

I wanted to say something but it's suddenly gone, like a sleek eel that slips my hand. I was listening to some bedtime music last night. Something occurred to me but my eyelids were heavy so I decided to let it go. Just now I was reading Ondaatje's 'Running in the family', three pages into it and I wanted to yell in pristine exhilaration. It was that kind of magic in words that could snap dead nerves back to fire. It again arouses a vague idea that the true significance of art, or any other form of expression holds its power in inspiring the unconscious and thereafter setting off a revolution of minds. I start to sound like I was one of the inspired and privileged holding the torch on the path of revolution. Inspired I am but a more precise description would be I was chaffed into inferiority at the same time that I was struck with awe. It's one of those many instances in your life where you gape at the distance and wonder how many heck of years it'll take before you grow from a dot to something abstractly visible. Or maybe you just wanna worship the god instead of overtaking the god.

Saw a short review on Charles Frazier's new book '13 moons'. Ding! I planned to use that title for the imaginary house setting but it was too religious to be understood. His language is far more factual and historical than vivid. Or maybe I should revise The Cold Moutain to say that.

An excerpt from 'Running in the family', from the first page.

Drought since December.

All across the city men roll carts with ice clothed in sawdust. Later on, during a fever, the drought still continuing, his nightmare is that thorn trees in the garden send their hard roots underground towards the house climbing through windows so they can drink sweat off his body, steal the last of the saliva off his tongue.

He snaps on the elctricity just before daybreak. For twenty five years he has not lived in this country, though up to the age of eleven he slept in rooms like this - with no curtains, just delicate bars across the windows so no one could break in. And the floors of red cement polished smooth, cool against bare feet.

Dawn through a garden. Clarity to leaves, fruit, the dark yellow of the King Coconut. This delicate light is allowed only a brief moment of the day. In ten minutes the garden will lie in a blaze of heat, frantic with noise and butterflies.

Half a page - and the morning is already ancient.

Saw a short review on Charles Frazier's new book '13 moons'. Ding! I planned to use that title for the imaginary house setting but it was too religious to be understood. His language is far more factual and historical than vivid. Or maybe I should revise The Cold Moutain to say that.

An excerpt from 'Running in the family', from the first page.

Drought since December.

All across the city men roll carts with ice clothed in sawdust. Later on, during a fever, the drought still continuing, his nightmare is that thorn trees in the garden send their hard roots underground towards the house climbing through windows so they can drink sweat off his body, steal the last of the saliva off his tongue.

He snaps on the elctricity just before daybreak. For twenty five years he has not lived in this country, though up to the age of eleven he slept in rooms like this - with no curtains, just delicate bars across the windows so no one could break in. And the floors of red cement polished smooth, cool against bare feet.

Dawn through a garden. Clarity to leaves, fruit, the dark yellow of the King Coconut. This delicate light is allowed only a brief moment of the day. In ten minutes the garden will lie in a blaze of heat, frantic with noise and butterflies.

Half a page - and the morning is already ancient.

Subscribe to:

Posts (Atom)